閉じた実験室がなぜ有効なのか

──前半のお話では「可塑性」、そして「実験室」がキーワードでした。要約すれば、工房、実験室をもつことで、生産手段と主体との可塑的な関係が保持される。実験室としての教育装置をもつことが、システムに従属し規定されるだけではない、旧来のシステムが硬化し機能不全を起こしても、あるいはシステムから外に放り出されても、新しいシステムを準備しそれに対応できる可塑性を保つための条件になる。その可塑性を獲得させる術こそが、芸術である、と。それは振り返ってみれば、さまざまな具体的な演習が掲載された『美術手帖』2008年8月号の「現代アート基礎演習」の特集で岡崎さんが掲げられていた、芸術の定義でもありました。ちなみに、そのイントロダクションの副題は「プラスティックなタマシイのワタシ」。そこにはこんなふうに書かれています。──「芸術は人間に魂を自覚されるための方法」である。あらかじめ「魂がない人間という生物のための」。では「魂」とは何か?「魂というものは不定形である」「これを芸術の端緒とする」。不定形とは言い換えれば「可塑的な状態、プラスティックということ。芸術はプラスティック・アートという」が、「実は魂がプラスティックだった」。 後半では、こうした実験室としての四谷の演習の特徴、わけてもその方法的な特徴について、具体的にお聞きできればと思います。

岡﨑│はい。おさらいすると、産業革命以後、ますます分裂が加速してしまった諸領域、諸専門技術の有機的な連関をいかに取り戻すか、という問題がありました。分裂してしまった諸技術をいかにまとめるか。その統覚をいかに取り戻すか、というような。ウィリアム・モリスからバウハウスに至る流れも、そういう問題設定で理解されてもきました。「統覚」というと、ついすべてをまとめる中枢のように考えられてしまうけれど、むしろ重要なのは、もっと唯物的な、実験装置としての工房の役割です。この工房は生産手段として考えると、ママゴトのような小さな規模のものです。けれど、機械による大量生産に到底対抗できない規模のものでもいい。この工房の意義は、実験室として機能することこそが、重要だからです。実験室をもつことによって、生産手段を奪われ、そこから疎外された労働者は、能動的に生産過程に介入できる。というよりも、正確に言えば、機械生産によってブラックボックスになってしまった生産過程の変更可能性を手にできる。すなわち、試行錯誤し生産過程を組み替える、その可塑性を手にできる。

生産手段から疎外されるということは、いかなる生産手段によっても規定されないということであり、それは言い換えれば、労働者に、いかなる生産手段からも離れることのできる、自由な主体をもつ可能性を与えるものでもあった。だがそれだけでは可能性に留まる。失業者であることに留まる。このどこにも所属しない宙吊りの状態に、教育ないし鍛錬装置としての、可変的な実験室のような工房を設置するわけです。いかなるシステムに所属しても、あるいは失業しても、この工房は個々の身体につねに実装され携行されているものとする。可塑性を維持するための装置として常に内在化させる。日々の研修の場というのは、この実験室、工房として位置づけられるべきだと。

このように実験室モデルは、(哲学に期待されがちな役割のような)上からの超越的な視点から諸領域を統覚するのとは、まったく異なるものです。もちろん、すべてを包摂する建築のような、全体的モデルを考えるのともまったく違う。実験室の基本的条件はむしろ、個々の状況をその特殊性に則して隔離することにある。実験室は閉じ込もる場所でしょ(笑)。外部の全体状況と離れて閉じ込もる場所をもつこと。それが実験室としての教育モデルの特徴でもある。実験室の中は、実験ごとに外部の状況から遮断された別の状況が組み立てられている。実験は、厳密に条件が絞り込まれていなければならない。「他の実験とこの実験は異なる」。異なる実験ごとに実験室は異なる実験室になる。外部と遮断されているだけでなく、異なる実験を行う実験室と他の実験室の状況は相互に切断されている。にもかかわらず、実験室において領域の横断性が得られるとすれば、すべてを見渡す超越的な視点によるものではなく、場所の条件の限定性を、そのつど可変的に変化させることができる、その状況を作り出せるということによります。つまりいかなる状況も可塑的である。それが「実験」ということの意味です。

──以前、国立国際美術館の30周年記念シンポジウムなどでおっしゃっていた「C系列」をいかに確保するか、という問題ですね。[*1]哲学者ジョン・マクタガートの時間論のA系列、B系列、C系列という区分を応用し、大きくまとめると、現在性に依拠する「A系列」(美術館における「展示」という機能に相当する)でもなく、単線的な歴史展開に陥らざるを得ない「B系列」(同じく「収蔵分類」機能に相当)でもない、それぞれは閉じてており独立している、つまりそれぞれ別の時系列をもち、ひとつの場に通約も還元もできない、複数の自律した事象の集合を考えることを「C系列」という概念で言われています。そこで「C系列」にもとづいた第三の時間のあり方、そしてそれに基づいた美術館モデルを提言されていました。

岡﨑│ええ。「C系列」の考えで重要なのはそれぞれの自律した事象空間では、同じ出来事が何度でも起こりえるのですね。出来事の生起の順番の必然はあるけれど、それは一般的な時間に還元も回収もできない。つまりそれぞれの事象空間では状況が揃えば論理として必ずそれは何度でも起こりえる。いわば「何度でもそれができる」という再帰性をもっている、保持しているのです。ゆえに一方でこの閉じたそれぞれの状況は、アプリオリに固定されているのではなく可塑的であるとも言えるわけです。

この可塑性を確認し、また維持できるのが、実験室モデルだということです。実験室は隔絶されているが、同時に可塑的である。実験室ではこれを実践的に試行錯誤でき、経験することができる。統合するのではなく、さまざまな差異を、差異のアンサンブルを作り出せる。いかに隔離され限定されてみえる状況も可塑的である、つまりは限定自体が変更可能であることが、実験室によって経験できる。それがこのモデルの有効性です。それは前半にも言及した、古い技術をアプリ化し、その組み換えや接合を行えるようにデザインされていたという、パーソナル・コンピュータがそもそももっていた可能性ともつながります。けれど、単に「実験室があればいい」というわけではありません。いま言ったように、実験を実験として成立させる条件というものがあります。きちんと条件画定する必要がある。とすると大事なのは、演習を実験として、つまり実験を実験としてどのように組み立てるのか、ということですね。

仮説としての問題

岡﨑│実験が実験として成立するためには、ただ漠然とした経験から、いかに問題を明確に引き出すかにかかっている。その特殊を生み出したはずの条件を再帰可能な「問題」としていかに明確に把握するか。つまりそれは、仮説としての問題を引き出すことです。仮説を立てるとは、特殊に見えた出来事を、他の場面でも繰り返されうる事柄として、再把握することとも言い換えられる。仮説を実証すること、実践してみることで、それはやがて技法に変化する可能性をもつ。別の状況であってもこの条件が揃ったとき、同じ問題が成立し、その出来事は再帰するとみなされる。こうして問題は問題として他者も共有できるものともなる。つまり問題が問題であるためには他者と共有できるかどうかが条件となる。そうでないと吟味ができない。演習が成り立つためには、問題が共有される必要がある。カントにならって、特殊から普遍を引き出す、反省的(総合的)判断力、と言いましたが、美術演習の現場に当てはめれば、「特殊」とは、例えば自己表現とみなされるような作品でも、他者と共有できる問題として把握し直す、ということにもなるでしょう。生得的なものと見なされがちな個性のようなものでも、可塑的なものとみることが前提となる。あるいは生得的な個性さえ、可塑的なもの、変換可能なものにしてしまうことが、造形演習、表現演習の役割です。

こういう実験をモデルとした演習で、問題を共有するための方法は、とりあえず3つ考えられます。1つ目は、教師が課題を提出し、それを参加者みんなが共有する。これは通常のやり方ですね。自由課題にはしない、ということ。2つ目は、共有すべき状況を与え、その状況内で得られる解決をみんなで考える。3つ目は、学生(参加者)が問題を提出し、それをみんなで解く。この3つはもちろん関連しますが、うまく機能しないのはむしろ1つ目。課題を講師が与えるかぎり、参加者=学生は答えがあらかじめ決まっている規定的な演習として応じてしまうからです。いわば中学、高校と慣らされてきた学習スタイルの延長で、あらかじめ答えが確定されている問題と予測し、問題の裏を読む悪弊が作動してしまう。

2つ目は一般化された既成の方程式だけではうまく答えがでないような特殊な状況、すなわち、さまざまな条件によって多重に縛られた状況を設定して、そこで最適解を引き出すことを求めるという課題です。まだ答えが出ていなくてもいいし、また得られるとしても特殊解である。つまり、答えを解く方程式が単一に絞れない。方程式が異なれば答えは異なりますから、どのような方程式を選択するか、立てるか、ということが問われる。ここで提出される状況を拘束する条件は、予算であるとか、人的関係であるとか、スケジュールとか、どのような素材があるか、道具、使える技術は何であるか、いくつ作らなければいけないか、大きさはどれくらいか、どれくらい保たれなければいけないか、というようなもので、表現メディアが与える規定ではなく、いわば社会的な拘束です。そういう条件が噛み合わさったときに、むしろいかなる表現メディアが重要かという、選択も可能になるのですね。

E.A.T.を主導したビリー・クルーヴァー[*2]の講演は、四谷アート・ステュディウムの最初のイベントでしたが、科学者、エンジニアと芸術家が一緒に仕事をするときの条件というのは問題を共有することなんですね。アーティストがビリーに電話してくる。そのときに彼が質問する。その質問に答えられば恊働作業は可能になるんだと。で、その質問はまず「その大きさはどれくらいか」ということだと。まあそれだけではないんでしょうが、いわば、彼は実験が成立するための条件画定を行えるかどうかを聞いているわけです。作品のアイデア自体は、どんなにタワケた希望でもいい。しかし、そのアイデアの実現を束縛する設定条件がどのようなものか、アーティストが自覚していることが条件になる。

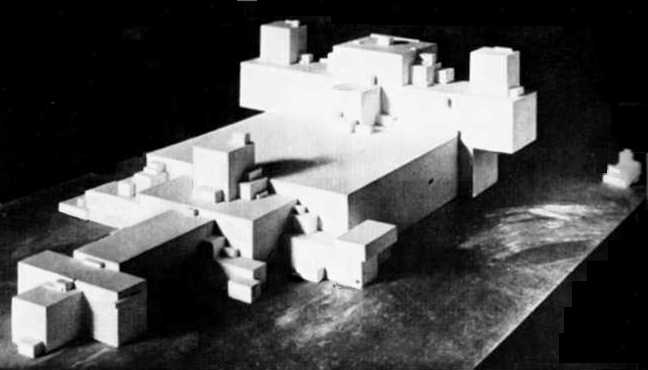

選ばれる状況は、「ゴジラと一緒に体育館で人間が暮らすにはどうすればいいか」とかいうような仮想問題の場合もありますし、あるいは過去の作品を選び、その作品が産出された状況を再現するということも多い。そうですね、例えば、カジミール・マレーヴィッチが考え出した建築モデル「シュプレマティスム・アーキテクトン」【図1】の問題設定とは何だったのか。マレーヴィッチが当時直面していた状況、彼を拘束したはずの文化的、歴史的問題が多様に絡み合った何重もの条件を、遡行的に復原し問題設定として再把握して、改めて解き直してみる。読み込んでいくと、アーキテクトンの問題設定は、大地のみならず空間すらないところで建築はどう建てられるかだったことが理解されます。例えば宇宙空間、あるいは地下で構築される建築のように。なぜこのような問題構制が生まれたのか、それを課題として捉え直してみる。当然、そこには政治的なファクターも含まれるし、絵画や彫刻などの諸ジャンル間の相互の布置関係も含まれる。マレーヴィッチの問題を受け継ぎ、制作してみるのです。大地も空間もないところでいかに建築をするか、そこで建築はどのような意味をもつか。通常建築は、経済的にも法律的にも、土地に規定されています。しかしその土地を外してみないと、逆転して考えてみないと、むしろ建築の本質はわからない。土地に規定されている建築ではなく、建築から反省的、実践的に別の場所、土地が現れてくるようにする。アーキテクトンのみならず、マレーヴィッチの絵画においても、こうした問題設定は通底しているのがわかります。

──2007年度の基礎ゼミで実際に行われた「四谷アート・ステュディウム校舎をマレーヴィッチがつくったらどんな建築になるか」という課題ですね。[*3]地の部分にまで白絵具が塗りこめられている《白の上の白》などの絵画作品は、すべてを図として扱う、あるいはキャンバスという地自体が主題であるような作り方をしており、同様にアーキテクトンは、敷地に依存せず、つまり場所を前提とせずに場所そのものになるように組み立てられている、という問題の共通性について、そのとき講義されていたと思います。

岡﨑│いまは要約して抽象的に語りましたが、こうした問題設定は抽象的に語らなくても、子どもでもわかるものなんですね。海に漂流している人が筏を作ろうとすると、流れている流木にまずつかまり、それを足がかりに(つまり大地代わりにして)、徐々に流木をつけたしていく。宇宙ステーションもそうやって作りますね。マレーヴィッチのアーキテクトンはそういう問題設定を知らずに見ると、デ・スティルなどと比べて古典的に見える。中心性をもった量塊が強調された、フランク・ロイド・ライトまがいのシンボリックな建築のようにも感じられる。けれど、この建築が宇宙空間にあると考えると、理に適っているのです。一番大きく重い塊に、次々と小さい塊が引きつけられていったような、つまりブロック型をした大小の磁石が、互いに引きつけあって形成されたような形態になっているのがわかる。難しい用語よりも、問題の把握が重要だということです。

あるいは、もっとはるかに具体的な現在の問題も課題になりえます。特定の事件が選ばれ、それを映像や写真、あるいは絵本でいかに表現するか、という課題になることもある。[*4]けれど、いかなる場合であれ、複数の拘束条件の重なりとして状況が規定されていると理解することは同じです。いずれにせよ芸術表現の課題であるという限定は意味をもちません。課題を解いていく過程は、みんなで社会的なモデルを探求、考察していく作業にはるかに近いものです。とは言え、使える技術、技法を検討することなしに状況画定はできないので、表現技術から離れることもないのです。ともかく実験室モデルは社会モデルの構築と平行しています。実験室で必要なのは反省的(総合的)判断ですが、こうした多重拘束による判断が総合的判断であるとも言い換えられる。つまり重層的な決定=overdeterminationです。このように課題演習の2つ目の方法は、多重拘束を導入し、特定の限界状況を作り出し、みんなで共有するという方法だと言えるでしょう。

3つ目は、いまの2つ目を前提にして考えてもらえばわかると思いますが、自由課題のように学生たちがもってきた作品を問題群として捉え、みんなで解いてみる。その可能性を展開してみるということです。けれど作品をもってきた当の学生が、自分の作品に含まれる問題を正確に把握できていない場合があります。むしろその方が多いかもしれません。どういう限定条件がそこにあり、問題を構制しているか。そこで作者本人による最初の10分から30分くらいのプレゼンが終わると、作者本人による発言は禁止して、まるで作者が死んだあとの過去の作品を探査し分析するように、つまりマレーヴィッチの作品と同じように、みんなでこの作品を分析し、そこに含まれている問題群、仮説の可能性を引き出し、それを演繹し試行錯誤して、その可能性を吟味、展開してみるのです。場合によっては、2週間に渡って行なうこともある。

──このような過程で、学生と教師の差とは何なのでしょうか? あるいは卒業というのはありえますか?

岡﨑│1つ目の課題と3つ目の課題の一番の違いは、教師と学生の関係が逆転していることですね。3つ目の課題は学生こそが問題を提出する。ここで学生と教師の差異は、与えられた状況を分析して問題を引き出し、そしてそれを解き可能性を展開するという、能力の差異にしか求められません。これは教師にとって大変なことですが、ここで教師はむしろ勉強の機会を与えられ、自らを鍛錬する機会を与えてもらっているとも言えるのです。その都度、異なる意味不明な(笑)作品を解いていくことは、すごい緊張がありますし、ゆえにすばらしい訓練になります。最初、学生は、問題を引き出すことができず、議論に参加できないことも多い。けれど数年経過し、まして研究員レベルになれば、この場は、一緒に問題、仮説を提出しては議論するという、まさに実験室での探求に近いものになります。そうなれば、もう学生と教師の差異は乗り越えられていると言えるでしょう。

──ある意味で、卒業に値する段階に達したと?

岡﨑│とも言えますが、ここからようやく恊働で研究する体制になるので、やめてもらっては困ります(笑)。一生とはいかないまでも。ようやく同じ議論する態勢を共有、つまり文脈を共有したチームができる。実験モデルというのは、こう考えれば、実践(経験)→仮説(理論)→実践(経験)→仮説(理論)→という、たえずフィードバックし修正、方向展開し、進行し続けていく過程とも言えます。これは途中で必ず複数の道へ分岐もしますが、ゆえに制作を技術として吟味し、確実に成長させていく方法でもある。そして当然のことながら、これは同時に批評を批評として成立させるための条件であるといえるとも思います。もし批評がただの言語表現としてでなく、実際の制作にフィードバックされるものであろうとする限りは、この過程は必須でしょう。よく日本の美術には批評がないといわれ、また文脈形成力がないとか言われる。つまり歴史的展開、継承性がないと。しかし、このような実験モデルにおいて、それはありえない。問題群も仮説も必ず共有され、受け継がれ展開していくからです。つまりスクールが必ず生まれる。そういう意味で、四谷アート・ステュディウムは、文脈を形成する場になってきたとも自負しています。

3つの技法

岡﨑│いままでお話したことは、演習でどのように課題を共有するか、というおおまかな設定についてでした。実際の演習ははるかに具体的で多様ですが、詳しくは具体的な記録などを参照していただければと。もちろん実際に演習に参加してもらうことがベストですが(笑)。実験を行う主体が可塑的に変化していく過程はやはり、体験してみないとわからないものですから。実験モデルは、語ってきたように、参加者に問題解決的な態度を要請します。実験は、問題解決的な態度によって、はじめて機能する。そして、この問題解決的な態度を育成する、つまり精神の可塑性を育成するプログラムが、学習プロセスだということです。

──課題をいかに共有していくかについて、お話いただきましたが、特殊から仮説を引き出すためのコツ、技法のようなものはあるのですか?

岡﨑│Bゼミの頃から考えると30年近く、四谷アート・ステュディウムで本格的にカリキュラムを組んでから10年を越えました。試してきた技法は数限りなくありますが、振り返ってみると一番有用だと思える手法は3つくらいに絞られます。1、アッサンブラージュ。2、比例─比喩。3、サイバネティックス。この3つです。

1つ目の〈アッサンブラージュ〉は、先ほどの多重拘束とも通じています。異なる生産過程で作られたな事物をどのように組み合わせるか、という方法です。正確には、異なる事物をただ並列するのではなく、異なる時間軸をもっている生産過程をどのように出会わせるか、と言ったほうがいい。その意味で、アッサンブラージュの核心をもっともよく示すのは、日本文化の数寄屋造り、その「数寄」という概念だと思います。これは料理のすきやきの「すき」の語源でしょう。数を寄せる。例えば、北山絞り丸太は確かに貴重な材ですが、重要なのは個々の材料の貴重さそのものよりも、まずは規格も工法も一元化できない異質の材料を、いかに組み合わせるかというその都度の工夫、調整にある。それぞれの材料を貴重にしているのは、個々の材料そのものというより、異なる生産現場で異なる時間スケジュールで生産された、互いに滅多に会うことが適わぬものの数々が、そこで一同に遭遇しているという、その機会の希有さにこそある。そういう意味で「数を寄せる」とき、一番大変なことはむしろ工程の調整です。例えば、木組みと土壁の工程をどう合わせるか。木は組んでも乾燥させるのにときには数ヶ月かかる。それぞれの制作工程が違う。職人も技術も生産地も違う。こういうものを、いかに種類を多く多彩に組み合わせるか、それが数寄屋の妙ですし、すきやきの妙ともなっている。これは互いに多忙な人々を多数集めてミーティングしなければならないときの、日程調整の難しさに似ています。

このように、アッサンブラージュは異なる生産過程、つまり互いに非同期な多数の時間軸、生産過程をいかに編み合わせるか、という方法です。いわゆるコラージュと呼ばれる方法のように、異なるイメージを出会わせ並列するというのとは、根本的に異なります。サッカーのゲームが、11人の異なる個性のそれぞれが行なう、基本的に非同期な運動を組み合わせて、組み立てられることとも似ている。多重拘束の状況で何かを作るには、こういう時間と場所の隔たり、非同期な進行をいかに組み上げていくかという課題を、解かなければならない。この複数の時間軸で進行する過程をいかに組織するかという課題において、建築はむしろ舞台芸術と問題を共有している。建築のほうが時間枠ははるかに長いけれど。実は、建築設計には計画として台本あるいはスコアが必要。もちろんこのスコアには、建築の建築以外のものとの関係、絡みも含まれているし、また建築ができる前の出来事、建築ができてから二十年、百年という先までに起こるだろう出来事も組まれていなければならない。

──授業でもよく参照されていた、ジャドソン・チャーチ派のタスクの方法論を思い起こさせますね。

岡﨑│2つ目の〈比例─比喩〉は、事物の文法を読み取る方法です。例えばペットボトルは一体成型で作られていて、キャップと本体にしか分節されていないように見えます。ところが、例えば底を見ると凹みがある。茶碗で言えば高台ですね。この凹みの上から容器がはじまる。このボトル部分は折り曲げられ、襞をもっている。その様は、ギリシャ建築以来の柱の形態にも似ている。その上でキャップを支える半球上の形態は、ローマ建築のドームのようにも見えます。これらの形態は、一見ただのデザイン的な装飾にも感じられます。ですが、ペットボトル本体の襞の凹凸は、構造的な強度をもたせるための仕掛けです。底の凹みは容器が破損しないために大地から隔てつつ、ペットボトルを安定して立たせるために必要です。水平に襞が入っている箇所も含めて、すべて構造的な意味がある。ゆえに、このように一見、一体に見えたペットボトルに含まれていた(襞で示している)分節が、ローマ建築の古典的な構成に似ていることは偶然ではない。そう考えるのです。たとえばペットボトルは端的に、古典建築のエッセンスをルネサンスのブラマンテがまとめたテンピエット【図2】にそっくりです。この類似=比の発見が反対に、古典建築の構造的必然こそを発見させる契機になります。基壇、柱、屋根(ドーム)。すべて構造的な必然があった。風や光を建物内に取り入れていたドームの上の開口は、ペットボトルのキャップの開口とまさに同じでしょう。

「比」というのは、このように、ある事物や事柄に含まれる部所と部所の関係(a : b)を、他の事物や事柄のなかにある関係(c : d)に当てはめてみることです。すなわち、a : b=c : d。それでは、ペットボトルの構造を自動車に対応させても成り立つでしょうか? もちろん成り立つ。絵画に対応させても成り立つか? それも成立すると言えます。高台はおそらく支持体、木枠の構造であろう。とすると、ペットボトルの内部に対応するのは、もちろん、絵が描かれる画面それ自体ということになる。では、そこに水を注ぐ、あるいは、そこから水を外に注ぎだす開口部はどこに相当するのか?「比」と言いましたが、ある事物を構成する部所と他の事物の部所、ある事柄や事物の集合と他の事柄や事物の集合を対応させることは「マッピング(写像)」とも言います。[*5]これは構造を形成するための出発点ですが、ペットボトルと絵画の対応の例でわかるように、繰り返していくと、概念の飛躍に必ず結びつくことになる。通常の概念の延長ではない、概念の飛躍。つまり、比喩となって概念が練り直され、事物のあり方が再組成されると言ってもいい。「絵画空間は、外部空間への開口、開放性をどこかにもたないと、必ず淀む」。この文は、単なる比喩にとどまるかもしれません。ですが、仮説として制作過程を変更しうる、具体的な示唆ともなりえます。

さらに捕捉すれば、a : bという比は、分数に置き換えると明らかですが、非対称的な順序をもっています。すなわち、a/bとb/aは値がちがう。2/3と3/2の値が違うように。これは、文章における主語/述語の分節に対応しています(比においては、分母が主語であり、分子が述語である)。「a : b=c : d」とは、bにとってのaは、dにとってのcに等しいことを意味している。つまり比、比例あるいは比喩の核心に示されているのは、aはcに、bはdに対応しているという個々の項目の対応関係だけではなく、むしろ「bにとってのa」「dにとってのc」という視点の対応関係、そしてそれが演算可能であることが示されている。端的にいえば、視点が交換されうるものであることこそが示されているといえます。反対に、比喩が視点の交換であるということは、比喩が、それを理解するためには、主体を移動すること、入れ換えることを要請する、ということです。いずれにせよ、この2つ目の〈比例─比喩〉の方法は、仮説を創出するための有用な方法となります。

1つ目の〈アッサンブラージュ〉という技法からよく意識されるのが、建築や舞台だとすれば、〈比例─比喩〉では、もちろん数学、そして文学、そのなかでも特に詩になる。そしてダンスです。ダンスとは比から展開する主体の交換と移動─演算作業そのものです。詩はダンスのように身体を代入して読まれなければならない。いずれ、詩に含まれる論理形成力のほうが 数学的な論理より 広く、根底的だと思います。状況に煮詰まったとき、活路が見い出せなくなったとき、詩の参照はかかせません。詩は論理の閉塞を飛び越える希望です。

──そうですね。四谷アート・ステュディウムの特徴の一つとして、詩はとくに重要な役割が与えられてきたように思えます。毎年のポスターには詩がつねに掲げられてきましたし。

岡﨑│3つ目は〈サイバネティックス的な思考〉。例えば実験においては、失敗のほうが成功例よりも情報量が多い、得るものが多いということがあります。例えば、XからYという結果を得ようとするが、Yが得られない、他の結果ができてしまうとする。すると、むしろその過程から、目的であったYが産出されることが、無数の可能性の中の一つ、確率的なものであったとわかる。成功した結果よりも失敗の方が数が多い、つまりさまざまな違いをもった結果がある。さまざまなる失敗(結果)の差異を生み出した過程を細かく見ていけば、そこに沢山の選択肢の連鎖があったこともわかってきます。そこに失敗の多様性を「必然として」生み出す秘密を読みとっていく。

この考え方を図示すると、ルーブ・ゴールドバーク・マシン【図3】みたいになるでしょう。ゴールドバーク・マシンでは、途中の、ある局所的回路から別の局所的回路への移行、つまりスイッチ部分は、確率的な選択(意志的な選択も含む)になっており、全体の回路の連鎖は、まさに確率的選択の連鎖として構成されます。したがって、最終目的地にはほとんど到達しない。ピタゴラスイッチとはそこが違います。例えば、図の回路の最終部には「靴が上から落ちてきて→タコの頭を叩く→怒ったタコがオレンジを回転し→鎌でオレンジが絞られる」という回路が仕組まれています。必ずしもそうなるとは限らない。タコは怒らないかも知れないし、回転もさせないかもしれない。こうした無数の確率的選択の連鎖が、この回路になっている。

ゴールドバーク・マシンの回路では、その回路がむしろ失敗すること。その到達のしなさ加減にこそ情報価値はあるのです。これこそが情報でした。サイバネティックスの回路としての可能性はむしろ、この確率的に起こる失敗こそを、情報としてフィードバックさせ回路それ自体をも可変的に変更し、それに対応させることにありました。実験とはこうした確率的な連鎖としてプロセスを読み取ること、確率的な回路としての制作過程を構築できるかどうかにかかわっています。一つの答えを得ることよりも、失敗から多くの情報を引き出すこと、その情報をフィードバックさせて別の回路を生成させることこそが重要になる。特殊から普遍を引き出す。失敗こそが発明の契機になる。いわば失敗に別の可能性を読み取る。それは確率的な連鎖として現象を読み取るロジックの立て方にかかっています。失敗からそのつど別の情報、差異を読み取ることができ生かすことができるならば、失敗は存在しない、ということにもなる(笑)。

1の〈アッサンブラージュ〉の問題が多く現れるのが建築、舞台であり、2の〈比例─比喩〉が数学そして詩さらにダンスだとすれば、最後の3つ目〈サイバネティックス〉の問題は自然科学、そして庭園術あるいは料理に集中的に現れるともいえるでしょう。もちろん、ジャンルによって異なる方法が用いられるということではありません。それらの問題と技法が特化して現われる既存ジャンルを挙げたまでのことです。実際は、これらの問題はあらゆる場面に含まれるし、当然、それに対応する技法もあらゆる場面で有用だし駆使されなければ成り立たない。彫刻を作るときでも、マンガを描くときでも掃除をするときでも、おそらくサッカーをするときでも。いずれにしても、これらの技法を学べるように、四谷アート・ステュディウムのカリキュラムは設計されました。いま挙げた特化されたジャンルの配置が、そのまま諸講座、ゼミの編成に反映されているのはわかっていただけると思います。ということで、特殊と普遍を結びつける方法、特殊な事象、出来事から仮説を引き出し、問題として共有する方法として考えると、以上の3つに絞られるように思います。

ところで、このような実験モデルで考えれば、芸術作品は必ずしも、一つの最終作、完成作に収れんするものにはなりません。芸術作品を予定調和的に完結すると考えがちな美学的判断によれば、芸術は結果に結実し完結する。受け手と作り手も含んであらゆる人が合意、納得するだろう完成形が一つあると考える。実験室モデルは、問題解決を要求するわけですから、必ず答えを出します。が、答えは一つではない。なぜなら問題も、それを解決する論理も、一つではないからです。むしろそれは、一つの予定された答えから見たら失敗作に見える、無数の異なる結果、つまり、それぞれの特殊に必然があることを見ようとする思考です。それを必然とするロジック、それを必然とする制作過程の創出にこそ、創造性を見い出すこと。したがって答えも問題も一つではない。無数の回路がある。それらの多数の異なる過程、回路に対応ができることが、ここで可塑性と言ってきたものでした。そのさまざまなる過程を包摂するのが、実験室モデルであるということです。

繰り返せば、ゆえに、それぞれの実験室はそれが機能しているとき、特殊であり、それぞれ自律した空間として扱われなければならない。つまりそこに作り出された状況の差異は相互に通約不可能である。だから一般化されたロジックでその是非を判断することは慎まなければいけない。そして、にもかかわらず、実験室がこうした特殊な状況、事象を構築できるのは、それが可塑性をもつゆえにでしょう。この可塑性においてだけ、それぞれの特殊と特殊は「いつか」出会うことも「きっと」入れ替わることも「可能」なわけです。実験室モデルはこういう可塑性、潜在性をもっている。それが有効だとするのは、もちろん人間自身が可塑性をもったものだったからでした。人間とは何か。人間はそれぞれが可塑性を備え、かつ相互に通約不可能な個別、特殊な状況を抱えた実験室である。ルソーが『エミール』でそう考えたように、それが人間の条件であると僕は考えています。