← 自然哲学としての芸術原理 1 より続く

松浦寿夫(M)+おかざき乾じろ(O)

O 以前も言いましたが、ぼくはセザンヌをセザンヌよりは15歳ほど年下、が1871年のパリ・コミューンを同じく経験したアルチュール・ランボーと重ねて理解したいところがあって、たとえば最後の大水浴の連作などは、ランボーの「大洪水の後で」とプッサンの最晩年の「四季」シリーズの最後の「冬の洪水」の主題を合体したものとして理解しているのです。

ここで問題は洪水とは何かです。洪水は必ずしもただ災害であるだけではない。

たとえば旧約の「コヘレトの手紙」は人の行いも含めた、すべての出来事が起こる時、はすでに決まっている、という決定論を語っていることで知られていますが、

永遠に耐えるのは大地。

日は昇り、日は沈み

あえぎ戻り、また昇る。

風は南に向かい北へ巡り、めぐり巡って吹き

風はただ巡りつつ、吹き続ける。

川はみな海に注ぐが海は満ちることなく

どの川も、繰り返しその道程を流れる。

何もかも、もの憂い。語り尽くすこともできず

目は見飽きることなく

耳は聞いても満たされない。

かつてあったことは、これからもあり

かつて起こったことは、これからも起こる。太陽の下、新しいものは何ひとつない。

見よ、これこそ新しい、と言ってみても

それもまた、永遠の昔からあり

この時代の前にもあった。

プッサンの四季はこれに対応しているように思えます。それは循環するだけである。

生まれる時、死ぬ時

植える時、植えたものを抜く時

殺す時、癒す時

破壊する時、建てる時

泣く時、笑う時

嘆く時、踊る時

石を放つ時、石を集める時

抱擁の時、抱擁を遠ざける時

求める時、失う時

保つ時、放つ時

裂く時、縫う時

黙する時 、語る時

愛する時、憎む時

戦いの時、平和の時。(コヘレトの言葉 一章)

(コヘレトの言葉 一章)

すべてはすでに確定している。けれど最後に洪水がくる。洪水はこの循環を破るものです。この世界の循環を破る。従って、これはメタノイアをも意味する。だから洪水はこの世界の洗礼だとも理解される。

──湧きあがれ、沼よ,──泡よ、逆巻け、橋の上、森を越えて。──黒いラシャ地とオルガンよ、──稲妻と雷鳴よ、──高まり、鳴りわたれ、──水と悲しみよ、《大洪水》を引き起こし、高めてくれ。

というのは、洪水が引いてからというもの、──埋もれていく宝石よ、ひらいた花々よ!──それも退屈なこと!そして《女王》、土の甕に燠を燃やす《魔女》は、彼女が知り、僕らの知らないことを、けっして語ってくれようとしないだろう。

(『大洪水の後』アルチュール・ランボー、鈴村和成訳)

ランボーの『大洪水の後』はプッサンの『四季-冬 (洪水)』による印象を書いているようにすら思えます(ランボーがプッサンの絵を好んでいたのは確かです)。いずれにせよランボーにとって、洪水は、感覚が大炸裂した、まさにクラスモーダルな経験の記憶だったことがここにはっきりと示されているように思えます。(パリ・コミューンの余韻がなにがしか反映しているかもしれません。──「よごれた大通りでは物売りの台が立ちならび、人々は版画のように彼方に積みかさなる海のほうへボートを引いていった。/血が流れた、《青髭亭》で、──サーカスで、神の印が窓を青白く染めた。血と牛乳が流れた。」同前)。

もう一度、洪水を、と、いっているわけだから、再び循環に戻ってしまった世界にランボーは退屈しているわけですね。

セザンヌもランボーも共にパリ・コミューンの時代に炸裂するサンサシオンを受け取った、ある意味、啓示を得て、それに取り憑かれていた。同じ世代として感覚を共有していたでしょう。いずれ、その経験は世界の循環を引き裂くものだった。いうまでもなく洪水は、新約においては 洗礼と同型で一言でいえば、改心、再生として理解されます。いいかえればセザンヌの大水浴図は世界の全て、人類のすべてをもう一度、洪水で浄化したいという彼の宗教的な大望が含まれていた、と見ることができる。いわば宗教画だったといってもいい。

もちろん、このような セザンヌの『大水浴図』、はプッサンの『四季-冬』のみならず、当然のことながら、さらに遡れば、大地が引き裂かれる予兆としての嵐を描いた、ジョルジョーネの『嵐』に、主題として繋がっています。背景の空を裂く、稲妻─セザンヌではそれは奇妙な雲のエッジとして描かれていますが─に明らかです。世界が引き裂かれる、その時=カイロス(チャンス)がそこに示されている。それこそが救済の時である。

M この循環性をめぐる思考はエリオットの「荒地」の主題でもありますね。そして、いまの君のランボーへの指摘にふれていえば、まさにサンサシオン、感覚という両者を結びつける共通項があります。あるいは、流体性と固体性という、考えてみれば物理学的な思考のフレームとして機能した項の共有という点でも。そして、セザンヌが地質学的な歴史の視線を備えていたのも、大洪水以後という明晰な時間感覚によるものだと思います。そして、いくつもの水浴図は、その地質学的な広がりにおける時間構造を体現しているはずです。なお、付け加えておけば、ランボーの「出発」という詩の末尾は「新しい愛とざわめき」に向けての出発の宣言ともいえます。このざわめきに向けての出発とは、新たなアマルガムに向けての、新たな炸裂に向けての出発だといえますね。つまり、新たな分節=新たな商取引、つまり新たな干渉作用への出発とも言えます。それはまた、メディウムの問題でもあります。

O モネとセザンヌがどちらが優位かという話になってしまうと困るのだけど、それはセザンヌが売った喧嘩であって、その図式にわれわれが、のる必要はない。が、セザンヌがモネが「視覚にすぎない」といったことはセザンヌが自身の仕事をどのように考えていたかを語っていると受け取っていいとも思います。つまりセザンヌの仕事は決して〈視覚に絞られるものではなかった〉。一方でだからといって、ただ混沌としているわけではない。洪水=感覚のアマルガムは混沌とはしていない。大水浴図の構図を決定づけている三角形は三角形ではないかもしれない、上方が切れているわけですから。情報が切開されているといってもいい。上方が切れているだけではない、セザンヌの絵はいたるところで切れている、切裂がある。余白は端的ですが、余白は塗り残しではなく、さまざまな色斑がつくりだすシークエンスそれぞれが持つ異なるベクトルの衝突によって切り裂かれた場所のように現れる。ジョルジョーネ、プッサン、セザンヌ と受け継がれた、引き裂かれた遠景の空、稲妻はそれを端的に示している。

M また逸話を付け加えれば、セザンヌの生涯の最後は、戸外の制作のさなかに、突然の嵐に襲われ倒れてしまったことによるものです。ですから、雷ではありませんが、嵐の直撃によるものです。そして、このような嵐の予兆のなかでも彼が制作を遂行し続けたことに、君の指摘のように、ランボーに通じる何ものかを見いだすことができると思います。

O なるほど。放電現象としての雷を人はいかなる感覚によって知るのか。もちろんそれは聴覚であろうと視覚であろうと皮膚触覚であろうと可能ですが、それは、もっと直接的な、聴覚も視覚も触覚もこえたような知覚=ショックですよね。端的に空間が引き裂かれた感覚。が、注意すれば、あらゆる場所にその感覚は満ちている。その場所が他に場所にふいに変調するというか、侵入されるような感覚。

そう、放電といえば、セザンヌより16歳ほど年下なんだけど(つまりアルチュール・ランボーとほぼ同年齢の)、ニコラ・テスラーという天才的な発明家がいました。セルビア人で後にアメリカに移り、エジソンの元で働いたこともある。後にエジソンと対立関係になる。コロラドにあった彼の研究所というか、スタジオに見学にいった人間はみな、その大規模な装置から生み出される放電、あるいはプラズマボールのようなものだと思うけれど、テスラーが大小、さまざまな火の玉を出現させ、自在に手の上にのせたり、肩の上をすべらせたりする、その魔術師のような振る舞いに仰天している。

M この変調の感覚の刻印をぼくたちはセザンヌの作品の随所に見いだすことができるわけですね。ところで、このニコラ・テスラーという発明家のことはまったく知りませんでした。放電現象の実験家でもあるのですね。

O この人は理論物理学者でもあったのだけど、雇い主のエジソンが理論をもたない発明家であったことを軽蔑していた。放電現象は電気を視覚化した現象ともいえますが、彼は視覚化することに興味があったわけでない。後にテスラーが熱中することになる《世界システム》、彼がそう名付けたのですが、そのシステムは配線なし、無線で電気を世界中に配信しようとする試みでもあったわけです。電気はいわば空間や物質の電位の差の間に流れる力であって、彼はその差異に注目した。ぼくはよく理解しているとはいえないのですが、エジソンが直流による送電にこだわったのに対して、テスラーは交流での送電にこだわった。彼が交流にこだわった理由の一つは、いわば効率的に説明もされています。

M テスラーが理論的な次元に関心をいだいていたことは、エルンスト・マッハの思考に影響を受けていたことからもわかります。ただ、直流と交流の差異にどのような問題群が存在したのかはよくわかりませんが、いずれにせよ、テスラーをとらえた問題群が、送信とネットワーク、それに変換の問題群であったことは想像できます。あるいは、分布と変換といってもいいですが。

O 電気量というのは電圧(ボルトという単位で表記される)と電流(アンペアという単位で表記される)の積ですよね。交流は電圧を容易に変えることができる。すると電圧をあげると電流をいくらでも小さくすることができる。抵抗があるところを電気を通すと電流が失われるのだけど、電圧をあげると電流自体は微小になるから、減衰する量は減るという理屈のようなんだけど、テスラーはこの理論の延長で電線無しの無線で、空気中に送電のネットワークをつくりだし世界中どこでも自由に電気を空中からとりだすことのできる世界システムというのを考えたわけですね。

まさに雷みたいに、というか彼が実験室で実演してみせたように、空気の中に電位差のあるブロックを編成して、そのブロックとブロックの間から電気の流れ、電流が取り出される。

電圧にたいする独特の偏執が彼を独自にしたといっていい。電圧をあげると損失が少なくなるというのは、ちょっとセザンヌの絵の描き方にも似ていると、ぼくはふと思ったわけです。電圧というのは電位の差といっていいのかな。連続した空気に見える中にこうした目に見えない電位相の差がブロックのように形成されていて、その圧力差その亀裂の部分に電気が流れる。なるほど、そう考えれば、感覚がとらえるものも、電圧そのものではないにしろ、一種の位相のズレから引き起こされる力、そこから流出するものですから、空間は無数の異なる場所とその間に張り巡らされた、さまざまなベクトルの力によって引き裂かれているともいえるかもしれない。

セザンヌの絵もちょっと、空間を連続したものではなく、こうした異なる力学場をもつブロックの積層、配置としてとらえていた感じがある。そのブロックとブロックの間に亀裂=雷が起こる。

M それは、とても面白い指摘ですね。電圧をめぐる思考を、絵画制作の文脈に転位させてみるという視点はとても誘惑的です。電圧がたとえば二つの点における電位差であるとすれば、まさに、この非=視覚的な差異こそが通電を可能にすることになり、それは、まさしくセザンヌがその制作の実践において直面していた課題ですね。いわば、テスラーの試みは何らかの経路、とはいえ連続的ではなく、非=連続的な差異=断絶を媒介にした、何ものかの通路、いわば感覚のインフラの構築の問題に近似しています。

O ちょうど今日、自然観察について、ちょっと考え直させるような原稿に出会いました。それは長い間、自由学園で教えていた吉良幸世(1927-1997)さんという自然科学者、彼はすばらしくユニークな人で自由学園では科学を超えた、あらゆる意味での先生だったと聞きました。その吉良先生が『ブラック論』を書いているんですね。彼はとくにブラック後期に頻繁に描かれるようになる〈鳥〉を主題にした作品について書いているのです。ちょっと驚いた。吉良先生は自然観察の大家で、ぼくはもっときちんと勉強しなくてはいけないのですが、鳥類の観察はとくに吉良先生の得意とするものだった。

M それはとても面白いですね。ぼくも読んでみたい。鳥を主題にした作品について、どのようなにお書きになっているのですか。

O ブラックの鳥のシリーズは一般にも理解しやすい、単純な絵だと思われていて、ゆえに専門家からはまともに論じられたことのないものですよね。グラフィックな表現にすぎないように思われたりする。ところが吉良先生はブラックはものすごい観察力で、鳥を描き分けているというのですね。たとえばこの上の黄色い鳩は、首の軸線と尾羽の軸線がずれているでしょう?これは鳩が、着陸時など低速で飛ぶときなど、揚力が落ちたとき、そのときだけ尾羽を扇状に上下に動かして揚力を作り出すときがある。それを描いているのだというのです。そういわれてみれば羽根を挟んで、首の側と尾の側は位相がちがう、空気の圧力がちがうのが確かに描きわけられているように感じられます。つまり背景というか地の空間は均質な平面ではなく、気圧がちがう、というかそれはまさに鳥つまり鳩の運動によって作られている。図として描きわけられた鳩の繊細な形態が背景の空間に落差を作り出している。吉良先生によれば、ブラックの絵それぞれが何という鳥を描いていて、それがどのような状況、つまり空気の流れ、どういう圧力を受けているかなどもかなりわかるそうです。ぼくも、吉良先生の指摘によって、ブラックは文字通り見えない空気の差異を描いていたということがはじめってはっきりわかった。単に絵画的に図の周囲の余白を活性化させるというようなことではありません。これは平面でもないし、ただの均質で連続した空気ではない。無風ではないということです。輪郭によって図と地の交替とかを工夫するルビンの壷みたいなレベルではないことをブラックはやっていた。

M とても刺激的な話ですね。まったく予想もしなかった驚くべき視点でした。まさしく、ブラックは鳥に生成変化することによって、個別的な鳥に個体化して、不均質な空気の流れのなかで、移動のさなかに直面せざるをえない差異を画面に実現したことになりますね。ブラックのこの不均衡な風圧の抵抗の変容にに対する鳥の姿勢の変異に対する理解は、観察によるものなのですか。

O 観察によるものだと。飛んでいる鳥はこれを感じて身体の姿勢、挙動を決定しているわけですが、ブラックはそれを見ることができて、それを描いている、と鳥類をずっと観察してきた、吉良先生はいっているわけですね。しかしこうした知識がない、ぼくのような人間も、こう説明されると確かに尾のあたりの空気圧がストンとぬけているのを感じることができる。そこでそこに落ち込まないように、あわてて鳩は尾をふっている。扇のように。セザンヌとはまったく違うやり方ですが、もしかしたら、セザンヌが描こうとしたのもこの、いわば見えない圧力の差だったともいえるかもしれません。吉良先生の見分けた差異はこれだけにとどまらないのですが。

M セザンヌの場合も、君が指摘するとおり、単なる距離の差異ではなく、圧力の不均衡な差異こそを実現しようとしていたといえますね。つまり、この差異こそが、パッサージュ、つまり、感覚の通路、インフラだからです。ともあれ、これまで、ブラックの鳥の作品群は、何か象徴的な次元の鳥、あるいはグラフィックな次元の鳥としか見なされてこなかったわけですから、自然科学的な観察者からのこの指摘はとても重要だと思います。鳥にとって鳥類学は不要であるとバーネット・ニューマンが言っていましたが、鳥類学というか、鳥の観察は画家が鳥に生成変化する契機を与えてくれるということですね。

O ブラックのこの時代の仕事は同時代のジャコメッティの仕事とある意味、問題群が共通していたともいえるかな。彼らはもう空気の中にある力学的場こそを表現しようとしていた。がブラックのほうが徹底していたともいえるね。実際ブラックの自然観察はなみなみならぬもので、熊谷守一を凌ぐ逸話が沢山残っている。ただし、ここで、こうした仕事を、疑似理論化というか、教訓的に一般化することはものすごく空転している気もします。観察ということが、感覚がようやく捉える小さな差に、周囲あるいは背後あるいはそれ自体、知覚不可能な構造的な断層、分裂、生成を読み込むことだということの例になりますが、それにはその無数の観察によって、同一な差異とか、差異の違いとかを見抜くだけのデータの累積がなければなりませんね。繰り返せば、がそうした知識がない人間でも、絵をみるときに、その差異はたしかに感受できていた、ということがわかる。それが吉良さんの説明に納得することができるということだと思います。われわれも実は感受していた。いずれにせよ、やはりブラックは偉大だった。とぼくは確信を新たにしました。

M ぼくもいまのお話を聞いて驚きました。

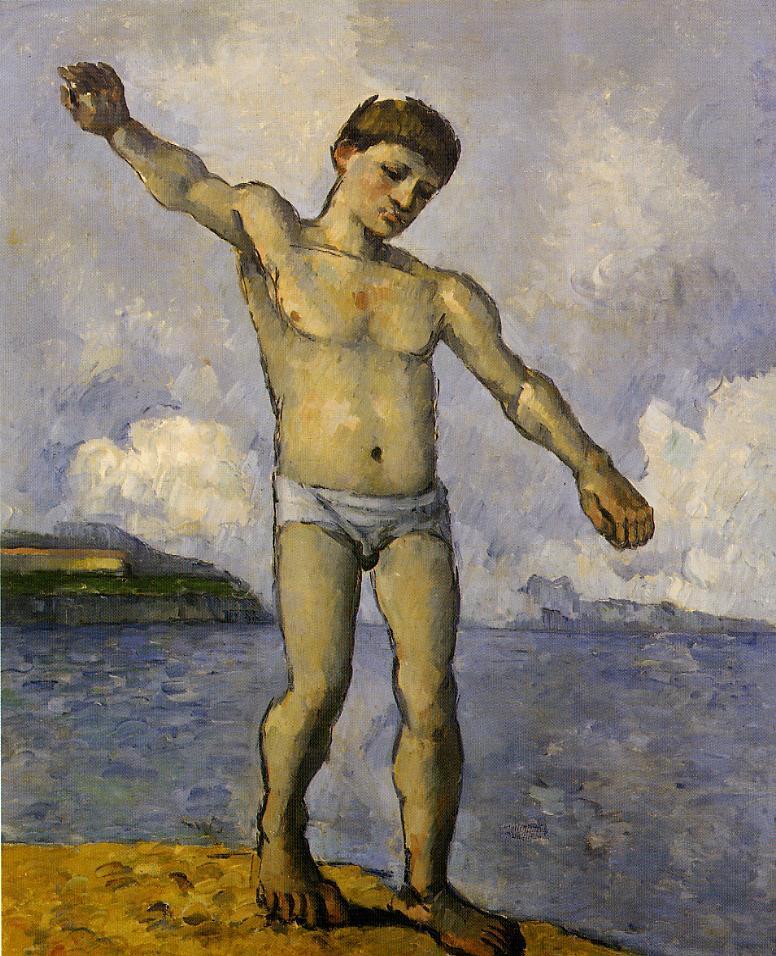

O 鳩は気流の裂け目を実際に感じているわけですからね。こう考えるとセザンヌのこの水浴者が、まさに鳥の飛翔を真似したような奇妙なポースもしているのも、合点できるような気がしてきます。

M そうですね。まるで、風圧を感受しているかのようですね。滑空しているようにもみえる。

O そこには。きっと空気の流れが、つまり世界が別の世界に開かれたように、風が吹いてきていた。精霊、鳩がそこにいるかのように。

O しかし思い起こせば、絵画は、空気中の圧力の差、空気中の温度の差だって、容易に描きわけることができたわけでした。たとえば、このモネの「トルーヴィルの浜辺」のように、画面右手前の女性がさす日傘の下はあきらかに温度がさがっていて、海岸の方からわずかな風が吹き込んでいることまで感じられる。光の角度から見て、日差しが落ちはじめた午後3時くらいかな?

この頃、モネはブーダンと共によく、トルーヴィルに過ごして屋外で描いていたとされていますね、ブーダンのトルーヴィル海岸で制作した絵のシリーズは有名ですが。もちろんブーダンのこの絵も、午後の海外の気流のめまぐるしい変化、温度、気圧の違う空気が混じりあい、うずまき奔流している様子が、あるいは瞬間、強い風が通り抜ける様子が見事に描きわけられ、感じとることができる。

M そうですね、午後の早い時間でしょうね、おそらく。モネのほうは、傘が微妙な風圧で少しだけ持ち上がっているようにみえますね。少なくとも無風ではない。

O ええモネの左手前の女性は手で傘が飛ぶのを抑えている。絵画的なテクニックとしては女性の衣服の青と白を基調にした色調はいちばん遠景の海と空の色と連なり、その間のベージュの砂浜がいちばん暑いということが察知されるようになっている。遠景という連動が時間の推移、日が落ちはじめ、夕方にむかっていることにまで、観察がつながっていく。

M 右側の人物も傘を自分の首に固定して飛ばないように姿勢を整えていますね。

O こうやってみると驚くべき情報量が絵画に含まれうることがわかります。が大元は自然にそれだけの情報の圧縮があるということですが。

M そうですね、膨大な情報の圧縮があり、それが際限のない多数性によってざわめいているのですから。

O こういう不均質な場として引き裂かれている空間へのセンシビリティがあった画家の系譜をいえば、まずはブーダン、マネ、そしてモネ、セザンヌ、ブラックということになるかな。ある意味、マネがセザンヌ以上に一見、均質で連続に見える、空気や水に含まれる、濃度、圧力の差、およびそこに生じている力学、運動に敏感だったのはいうまでもありません。これは彼が船員の訓練をうけ、帆船などの航行術を習得していたことと無関係ではないと思う。とくに風の運動、風力、風圧への感受性。

M たしかに、マネには遠洋航海の経験がありますね。また、先ほど君が言及したランボーの場合にも「酔いどれ船」と題された作品があります。19世紀の文学者や芸術家が水に対して抱いた一種の親和性は注目に値します。流体性に対する傾斜といってもいいかもしれません。それは単に主題の次元を超え出て、文体の組織化の場面でも、この流体性への傾斜を認めることができると思います。たとえば、フロベールの『感情教育』の冒頭の記述にもそれは現れています。また、話題は変わりますが、群衆という問題群への関心もこの流体性への傾斜と無縁ではないと思います。あるいは、通信、伝達、交通といった問題群を含めて。

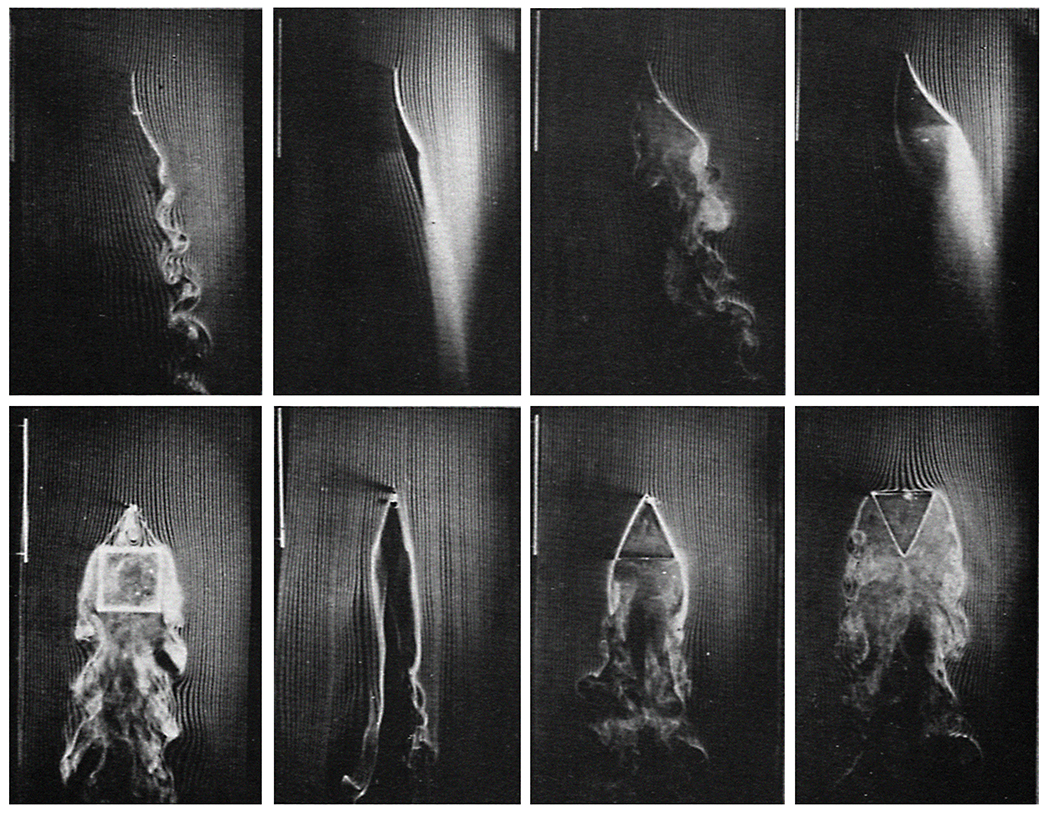

O 風も含めて、流体ですね。総じて統計力学の問題。ヘルムホルツが代表のひとりともいえるけれど、色彩学、音響学への関心は実は電気、磁力、流体力学などなど見えない場を形成する力の分布への関心と結びついていた。それが19世紀科学の特徴でもある。視覚的にわかりやすいのはもちろん生理学者のエティエンヌ=ジュール・マレーの仕事だけど。ヘルムホルツ、ポアンカレなどの科学哲学者が芸術家にも与えた影響を侮ってはいけないとは思う。フェネオンはもっともそれに影響を受けた。彼のアナーキズムは統計力学的なセンスに貫かれていた。いずれにしても自然観察というのは、単に見える事物の細部をよく見てなぞること、トレースするということではなく。その細部を見えない別の力が介入してできた兆候として捉えるということだった。感覚とは知覚できないはずのところまで拡張できる、つまり感知することができる、むしろ認識の能力だったことが、改めて自覚されたともいえる。その意味で超常科学への関心の高さも整合的に了解できます。

M そうですね。観察という行為によって、科学者の場合も芸術家の場合も、見えない力の徴候に直面したのは事実ですね。そして、この見えない力への自覚が、自らの制作のフレームそれ自体に強く作用し、それを変形し、解体させることになりました。この非=視覚的な次元への関心の共有という点で芸術家たちと科学的な思考とをあわせて検討する必要がありますね。もちろん、擬似科学神話的な表層的な影響もありますが、改めて検討してみる必要があります。

O パラダイムの転換期だったと考えれば、むしろ通常科学と異常科学の区分自体が揺れ動いていたといえるでしょう。つまり最初の話にもどりますが、ゆえに観察はあらゆる手法が、それが依拠し、あるいは形成しようとする理論枠をくつがえす反証例に脅かされる機会に積極的に晒されることに繋がることもできた。それは、常に規定的な世界が切開され、転換していく感動的=奇跡的な契機でもありえたと同時に、ゆえに危険でいかがわしい機会に知覚が新たに晒されることでもあった。顕微鏡や望遠鏡や写真機をはじめとして、知覚領域を拡張する新しいテクノロジー、技術装置はいままで知覚されていなかった、つまり通常の知覚のスケール、フレームをこえた存在こそが、いかにわれわれの世界の現象を決定づけ形づくっているかをはっきり自覚させることにもなりました。目に見える世界の自明性は疑われたということでもありますね。ある意味、抽象絵画の道を開いたオディロン・ルドン(1840~1916)や、いまや世界で最初の抽象画家と見なされているヒルマ・エフ・クリント(1862~1944)にとっては、これらの科学装置における認識が、通常、人が見ていると思っている視覚対象を超克する認識上のシフトを与える衝撃だったことは確かですね。見えないものが世界をつくっている。けれどぼくは、繰り返せば、われわれは自分たちが考えていた以上の目で見ている、耳で聞いていると思っていた以上の情報を、目や耳を通して、受け取っていた。いわば見えないはずのもの、聞こえないはずのものをわれわれは見ていたし、聞いていた。その能力が発見されたと積極的に捉えたいと思います。