松浦寿夫(M)+おかざき乾じろ(O)

O 古今東西を超えて、自然観察は、芸術家にとって重要な営みだと認識されることが多かったわけですね。モンドリアンのように晩年、自然を嫌悪した画家(マンハッタンに住みはじめてから、セントラルパークに足が向くのさえ嫌っていたという逸話があります)であっても、その抽象の仕事は、そもそもは樹木のデッサンから展開してきていました。

自然科学と芸術に共通してあるのは、この自然観察という行為にあると言えそうにも思えます。けれど、この場合のように、観察が意義をもつ行為だと見なされるには、観察から、仮説としてある新しい認識、概念がたてられること、カントの用語でいえば反省的判断力というか、観察から帰納的にいままで認識されていなかった事実が発見され、認識されるというプロセスが可能だと考えられている限りです。つまり新しい概念に結びつくかぎりで観察は意味をもつので、逆に自分たちのすでに知っている概念、あるいはものの見方にそってしか自然対象を捉えることができないのであれば、観察は無駄だということになります。たしかに、いろいろな細部が見つかることがあっても、それは大きな枠組みを変更させるようなものではない。その枠組みで予測された差異にとどまると見なされているのであれば、自然観察は大勢に影響を与えるものにはならない。

自然を観察することは そこから形態を導き出したり、一般化できる法則を見出すことだったり、いずれにせよ観察-ひろくいって何かを知覚すること-は認識に結びつけられることで、意味をもつわけですが、観察は新たな認識を更新する前に、すでに認識によって拘束されているともいえるし、また自然観測を通して認識される法則が、普遍性を持つとすると、今度はそこでおこった個々の現象は、その法則によって決定されている枠内で起こったものだということになる。したがって観察はそれを行なう人間を拘束している先入観というか概念、あるいは自然現象を束縛している法則という二方向の概念にあらかじめ確定されているんだという考えにもなりがちです。

自然観察が、人間が何かを認識するときに依拠している理論的な枠組みを自然が従っていると見なされる普遍的法則に一致させること=つまりより普遍的な真理に到達することを目指すならば(それは発見という名で言われたりもしますが)、これは知識が増えていき、認識の精度があがればあがるほど、すべてはあらかじめこうした法則によって決定されている。その上ですべてのデータが採集できれば、すべてはあらかじめ決定されていたことの再認でしかない、ということになる。これが「ラプラスの悪魔」といわれる思考モデルですね。世界に自由はない。あらかじめすべて決定されている。また観察すること、世界を見たり、聞いたり知覚したりすることの意味は、それを行なう人間が いまだ無知であるからゆえであり、いずれはものを見る必要もなくなるだろう、という議論になる。

観察が意味をもつのは知性の不完全さに由来しているということになります。

もしそうであれば、自然科学と芸術が共通して観察という行為に基礎づけられるには、まず人間の知識が未完成である、不完全であるという条件が必要なだとも思われます。いや反対に、自然の振る舞いこそが、法則には確定的に回収できない不完全さをもっているということを考えなければならない。

いずれにしても、観察は決定論的な世界観から離れないかぎり、意味をもたない。実際に現在では芸術であれ、科学であれ、観察という行為は無条件で、芸術あるいは科学の基礎であると賞賛されるようなものではなくなってきています。少なくとも最近までは。

認識はあらかじめもっている理論に支配されているのだから、その理論の不整合性にでも関わらないかぎり、その不整合性をあらわにするのでもないかぎり観察は意味をもたない。だから観察はそれを分析する認識の道具立ての吟味からはじめるべきだとか考えられるようになってきているわけです。

要約すれば、それ、観察というものの意義を考えることは、決定論的な世界観に対して自由というものを考えることにつながることになる。それは観察する側の自由であれ、自然自体に内在化された自由であれ、です。

その上で自然は何か新しいものを創造するのか、それともそれはすでにあったものが発現したものか、それが発見されたのかと考えるのか。

M 「すべてが決定されている」、この命題はいうまでもなく、すべてがすでに完全なかたちで充足しており、つまり、つねに、すでに自然は飽和していていることを前提にしています。そして単にわれわれがそのデータのすべてを把握しきれていないからこそ、この自然にまだ未開な部分が存在するという認識を導くものにすぎません。ここで、自然の非飽和性という思考を導入する試みは必然的に、自然が一者としての単一性に充足するものではなく、その能産性それ自体において、自然それ自体に対してすら齟齬を内包化するような新しさをたえず生成するからだと思います。「ラプラスの魔」という問題を克服するための思考が、たとえばベルクソンに見られるように、新しさの産出という観点から展開されるのも、この自然の非飽和的な性質によるものです。

ところで、カリカチュアーの画家として出発したクロード・モネが、「気象学的な美」(ボードレール)を体現するとみなされる画家、ウージェヌ・ブーダンの教えのもとに風景画家としての歩みを開始したことは良く知られています。このブーダンの膨大なエスキースはノルマンディー地方の海辺の空の様相の克明な記述となっています。ボードレールによれば、まるで、どの一日のどの時刻に対応するかがわかるほどの正確さとさえいえるほどでした。このブーダンからモネが得た教えは、ごく端的に要約すれば、これまでに描かれた絵画作品はすべて忘却し、眼の前に押し広がる自然の広がりを初めて見るように観察し、描けという課題でした。この、見える通りに描けという命題の、いわば観察への移動ともいえる教えは、改めて指摘するまでもなく、ある難題を抱え込むことになります。科学哲学が理論負荷性と呼ぶ事態です。つまり、無心に観察するという行為のさなかで視覚に提示される像は、意識的であれ無意識的であれ、何らかの理論、何らかのフレームをつねにともなっているということです。

O いまブーダンの話がでたけれど、もう少し具体的に絵画制作の場面、それも具体的に自然観察にもとづく絵画について考えてみましょう。ちょっと固くなったので、もっとカジュアルに話すように努めましょう。

絵を描く人間にとって、外部対象をもつことは絵のすべてを自分自身の都合で決定できない、ということを意味しています。ここは結構重要。自分の手慣れた筆触や技法で必ずしも絵をすべて決定できない。あるいは絵画のフレームの都合というか構造の都合でも決定できない。ということは作品の成立の決定因には、そこに描かれることになる対象、モデルが大きく関与しているということです。その意味で作者のみが成立した作品の決定権を持っているわけではない、といえる。これは写真になるともっと明らかなことだけれども。

M それは、とても重要な指摘ですね。外部性に裂開する契機を欠くと、どうしても自己反復になってしまいます。より正確にいえば、観察は決定に際しての抵抗態への意識を要請します。この外部性として、たしかに自然は決定的な参照事項であったと思う。

O 具体的の制作場面に基づいていうと、対象に則そうとするゆえに、自分の気分だけならば自在にのびのび描けるはずの筆触がぎくしゃくしてしまうこともある。けれど、よって新しい筆触が生み出されることがあります。その抵抗によって。だから描きにくい対象を描くことは、絵の制作としては効率が悪いけれど、なんらかのイノベーションの契機になることもある。こうしたことは科学における観察でも同じことがいえるでしょうか?たとえば理論によって整合的に説明できない対象、理論に対して反証例になるような例外をあえて観察すること。

晩年のモンドリアンがたとえ自然が嫌いだったという逸話で知られていたとしても、初期の樹木のシリーズにはこの技法的な抵抗、が明らかに見てとれます。大きく見れば、セザンヌの風景画と共通項があるようだけど、モンドリアンの樹木を詳しく観察すると、まったくちがう問題が見えてくる。モンドリアンにとっては、もしかしたらそれぞれの枝と枝に挟まれた無数にある空間はどれも別の空間で互いに通底している保証はなかったのかもしれない、と、たとえばそんなことを考えさせる。空間がない。そうだとすれば、当然、樹木の手前の空間はひとつの連続した空間として存在していないことになる。いいかえれば それを見ている人間と樹木の間に距離があるという保証がない。それがセザンヌと違うところかな。

M それは、とても重要な指摘ですね。モンドリアンの灯台の作品にも当てはまると思う。いまの君の指摘に、一つ質問します。理論にとって反証例を形成しうる対象の選択はどのようにして可能だろうか、という点です。ごく端的に、何を観察するかという課題の場面で、反証例を事前に選択できるだろうか。うまくいえないけれど。あるいは、僕は何を観察対象に選べば、反証例を選んだことになるのだろうか。あるいは何を選んだとしても、その対象は反証性を備えていると言うべきだろうか。

O もちろん反証例だと前もって明確に自覚されることはないでしょう。が理論的整合性をもって語り難い対象、事例である、ということは間違いなく把握されている。それが実際的に反証となるかどうかは別の理論枠を必要とするということが自覚されるところまで仕事、観察が進まないとできない。まずあるのは語りがたい、説明しがたいという抵抗でしょうね。だいたいその段階で避けられることも多い。画家の場合は明らかで、反証例などという大げさなことの前に、多くは描きがたさという課題からはじめると思う。もう少し正確にいうと、モネの主題の選択に明らかだけど、描きがたさとは、たとえば描こうとする対象自体が、手法の選択によって現れ方が変わってしまうような例ですね。手法がそれが適切に表現できると前提としていた対象のあり方に則して描くと、あきらかに今とらえているモチーフの姿を改変してしまうことになる、という。つまり描きたいものに到達できない。

つまり、手法によって異なる見え方になる。適合されるべき手法の異なる複数の異なる見え方が重なっている。この例はさまざまにあるよね。単純な例でいえばポーラ美術館にあるクロード・モネ の《花咲く堤、アルジャントゥイユ》は、夕方の川岸を描いているけれど、遠くの光景は明るく、手前の土手はもう暗い。写真ではまず撮影することができない明度の差がある。これを彼は必ずしも中和して両方とも同じ明るさにしてはいない。暗い手前は暗い色調のままでそこに咲く花を描いている。僕なんかが感動してしまうのは、観客は最初手前の茂みをただの暗部としてしか認識しないのだけど遠くの風景をみずにそこをずっと見ていると、花があらわれやがて輝いて見えてくるのですね。焔のように。これは具体的に何かの反証例になるわけではないけれど、現在のデザインとかで行なわれる写真の修正の尺度にあてはめると反証例になりますね。現在は手前も明度調整して明るくしてしまうのだから。いずれにしてもモネは絵画を一枚の連続した視野とはしていなかった。というか一枚の連続した視野という考えに反証となる対象を描いていたことになる。

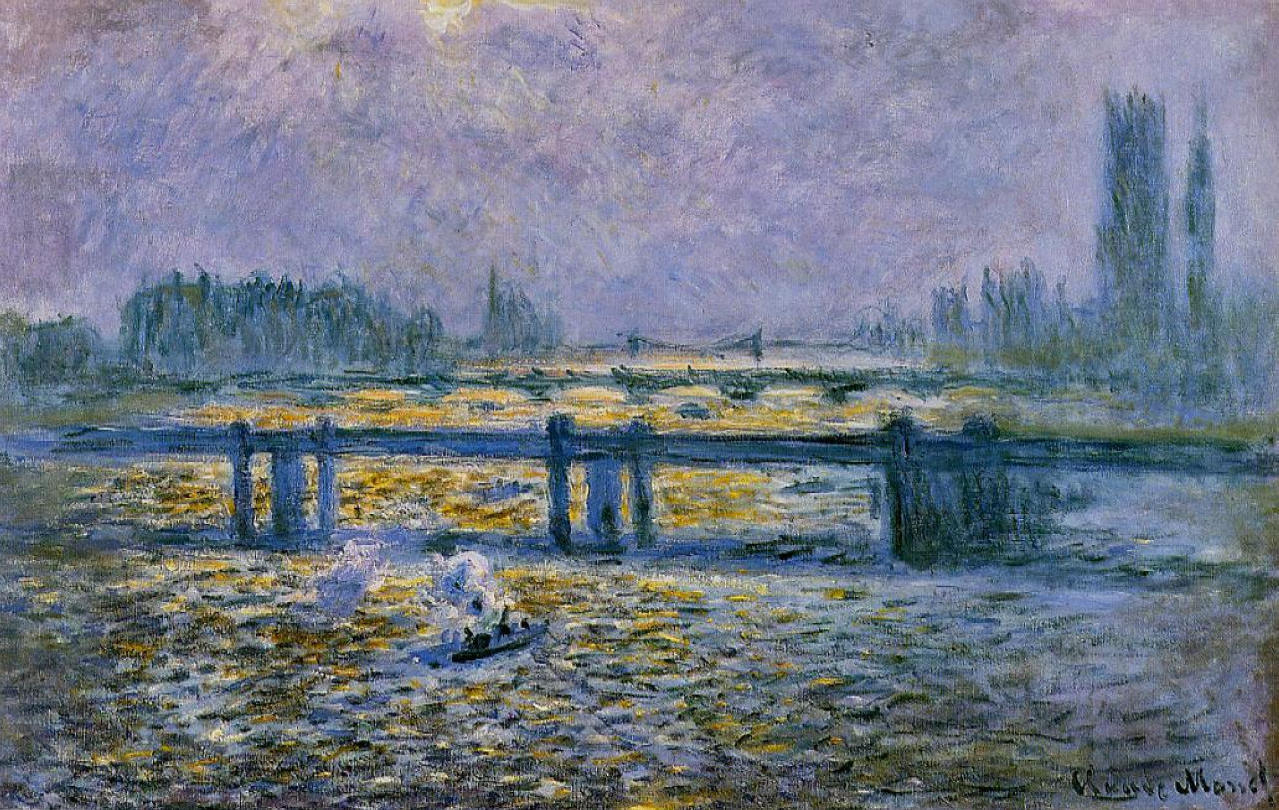

M 連続した視野を構成しえない対象の選択はそのとおりだと思う。この作品の場合、絵具のマティエールの対立という方法も寄与していることになりますが、これは、たとえばモネのテムズ川を描いた作品群にも顕著に現れる構造だと思う。

ところで、複数の異なる見方が重なる対象という指摘はとても説得力があります。ただ、原理的にいえば、どのような対象もその多数性を備えているのだから、つまり、複数の理論的フレームのなかに配置されうるのだとすれば、このような画家たちの試みは個体としての対象が唯一性ではなくて多数性を備えていることを教えてくれますね。

O 松浦さんは、絵具のマティエールということを言いました。『チャリングクラスの橋、テームズ川の反映』というモネの絵でいうと、この絵は自然観察とか対象とかいう前に、あたりを覆う、紫の靄と 水面の黄色い反映の対比が美しく際立ってみえます。とくに黄色は物質そのもの=金箔なのか、落ち葉なのかが物質としてそこに置かれているようにさえ見える。しかし、おそらくこの物質性は、それを最終的な美的効果として狙って描かれたのではないと思う。空を見る時の視点、そのときに捉える奥行きと水面を捉える奥行きがまったく不整合であるという事実から、そして水面においても手前の反映より、より地平線に近い遠景の水面のほうがはるかに輝いて見えるという、現実と視野がとらえる空間の不整合を表現するために案出された筆触だったといったほうが正しい気がします。

そうすると絵を描くということは複数の理論的フレームの対立だけではなく、それに対する第三項として表現技術あるいは表現物というのがあり、この第三項が対象における矛盾を調停するものとなっている。いいかえれば第三項としての表現技術が対象に含まれた分裂そのものを再現することを可能にしている。そしてその第三項としての表現技術はそのとき、やりくり工夫して、発見あるいは発明、開発される。その付け焼き刃に案出されたような技法は、そこに含まれている 表現可能性が後に吟味され、ひとつの表現体系、科学でいえば理論枠になる、と考えられないかな?

いずれにせよ、この絵は両義的に見え、分裂的な視覚体験をさせるわけですが、この分裂自体が、最初の対象との応対に含まれていたものである。と言えないでしょうか。

するとこれは実験ということの意味でもあるのですが、既成の理論では矛盾する体験、理論的に整合性とれない体験およびそれを起こす対象を、ここでは矛盾そのまま複製されている、それが可能になっている。つまり理論で捉えられなかった対象の難題は技法によって複製されることによって一般化されている。あとは、この双方を分析すれば、新しい理論をつくることもできるだろう、新しい技法がとりだせるということです。絵を描くことは 特殊な事例を複製する、再現する、反復する 実験足りうるということになる。といえないでしょうか?

M マティエールの対立と言ったのは不正確だったかもしれませんが、たとえば、テムズ川と国会議事堂を描いた作品で、あるいは、それ以上にヴェネツィアを描いた作品で、モネは建物の領域と黄金色に輝く水面とをマティエールの対立によって際立たせています。それは、画面を不整合的な、つまり均質な広がりとしての連続性を解体させます。

ただ、君の指摘のとおり、それが単に美的な効果の追求の結果としてではなく、観察対象そのものが画家の視覚経験にもたらす分裂の発見といえますね。それが、どのような新たな理論のフレームを要請するかは不確定であるにせよ、事例を提出したといえると思います。

O いまここで考えようとしているのは、理論と観察、あるいは理論と実践という問題群ではなく、それらを結ぶものとしてのメディウムというものだと思います。メディウムは新しい技法を可能にするものでもあるのですが、新しい技法はメディウムから自発的に引き出されるのではない。またこのメディウムがなければ、そもそもぼくらは理論をそのまま対象に適用するとかいうこともできないかもしれない。メディウムを通して、はじめて人間は 理論を対象に適用しているわけなのではないか。これは科学も同じだろうと思うのです。自然は人間にリジットなものとして対峙するのではなく、そのときどきに、人のものの見方、態度(コードといってもいいけれど)に対して、柔軟に対応し、異なる姿を見せるように感じられる、つまり自然は理論の多様性に対して、可塑的なのですが、それは自然がそうではなく、自然とわれわれの間にメディウムがあって、そのメディウムが可塑的だからではないか、と考えたいのです。あえてここでは誤謬に聞こえる言い方をしていますが、絵を描くことは可塑的なメディウムを相手にすることですが、実は対象を見ているときにも対象の間には 可塑的なメディウムがある。絵画のようなものがわれわれの目と対象の間にあると考えたほうがいいのではないか?それがメディウムだというのは、いままで盲目だった者が突然視界を得たとき、なにひとつ、判明には見えない、光があわただしく交替して変化していく、光のアマルガムみたいな状態を見るという報告からも示唆されることです。対象をわれわれは直接見ているのではなく、対象と目の間にあるメディウムの揺らぎを起こす、光のうつろい、乱反射を見ている。

M それは、ロックも論じているというか、実例に先んじてモリヌークスによってロックに提起された問題(モリヌークス問題)でもありましたね。視覚的な場面から離れてしまいますが、たとえば、僕たちがあるざわめき、というか喧噪に直面したとき、この喧噪を構成する個々の音を識別できず、その多様性を捕捉できない錯綜状態に他ならないのだけれど、それを雑然とした多様体として肯定することになります。この多数性のざわめきがメディウムであり、それゆえ、メディウムは可塑性そのもだと思う。

O モリヌークス問題 というのは、自然哲学者のウィリアム・モリノー(モリヌークス、1656- 1698)が(彼は実際に盲目の妻をもっていたのだけど)、当時、思想家として時めいていたジョン・ロックに質問状を書いた。曰く───生まれつき盲人で触覚だけで立方体と球体を識別できる人間が突然、視覚を得たとき、その人は視覚だけで、机の上に置かれた立方体と球体の識別はできるか──という質問でしたね。

けれど、僕はこのモリノー((モリヌークス)の問題設定が中途半端に感じられるところもあります。というのもこの盲目の人はすでに立方体だの球体だの概念を理解していて、触覚でそれを識別できたわけですね。本当の問題は、前もってこういう概念をもった盲人と、なんの概念ももっていない盲人が同じく、突然視覚を得たとして、そのはじめて目に入ってくる光学情報、いわば揺れめくだけの光から、二人のうちどちらが先にそれを分節し、概念的な識別を行なうか、ということを問うべきではないかな。視覚情報から概念を打ち立てるときに、すでに触覚と結びついた概念を持っている場合と持っていない場合、どちらが有利か、あるいは前もって把握されている概念は、新しい情報から概念を形成するときに有利に働くか? ということだと思います。僕の考えとしては、必ずしも人間でなくても、光の情報から立方体だの球体だのの概念を構築することは可能だと思っています。むしろ触覚と特権的に結びついた概念は、この生成を妨害することすらあると思う。では、この概念の生成はまったく自然発生的なのかどうか? というとそうではないと思います。

M このモリヌークス問題は、ある意味ではまったく思弁的な問いであったわけですが、17世紀に、実際に先天性白内障の少年が手術によって初めて視力を回復した際の、手術を行ったイギリスの医師、チェセルデンによる報告書があります。この報告によると、患者は形態を認識し得なかったこと、距離という概念を理解し得なかったことが指摘されています。それは、先ほど君が指摘したように、光のアマルガムというか、混沌状態に他なりませんでした。

たしかに、モリヌークス問題は、視覚と触覚という二つの感覚の分離と、形態の把握をもっぱら触覚に結びつける前提に依拠しているように思います。それは、モリヌークスの問題設定それ自体が明瞭に示しています。また、もう一つ付け加えておくべき点は、ロックの思考それ自体において、感覚が概念的な理解を可能にする、より正確にいえば、感覚に概念の萌芽を見ていることにもよると思います。それに、立体物の認識をロックはもっぱら触覚に委ねてしまっているように思います。

O 問題はプロセスが省かれていることですね。視覚を持っている人間でも、朝、目が覚めたときとか、いきなりまぶしいところにでたときは、識別できないからね。だから、まして盲目の人間が視覚を得て、すぐに対象が識別できないのは当たり前でしょう。が、必ず、じきにそこに分節があるのが見出され(というか情報の分節が行なわれ)、対象は識別されるようになる。その差異も認識されるようになる。これはモネなど絵描きが絵を描いているときにも起こることだと思う。

さらに立方体か球体か、という概念規定はただ二つの立体を見分けるだけではない、数学的な関係を読み取ることだから、たんなる個別な二つの対象からはそれは抽出されない。数学的に分節された観念と結び付く必要があるのですが、これも言語による記述(おそらく触覚によって、これを把握した盲人もそうだったわけですが)が理解されていれば、それを見抜くことができる。

ところで、以前にうちに飼っていた犬は、言語の識別が120語くらいできたのですが、たとえばボールとブロックの区別など容易にできました。いつもあるボールを隠して「ボールをもってきて」と頼むと、なにか類似したものを探しはじめ、丸いものを持ってきましたよ。反対に「ブロックをもってきて」といっても、角のある木材とか持ってきた。おそらく彼は目をつぶっていてもそれをできた。というか 口で咥えることで、より明確に概念を識別していました。

M その通りだと思います。対象の識別と光学的情報の分節とは別の問題だと思う。この問題設定が立方体と球という二つの項の設定による問いの構造自体が問われる必要はあると思う。

これはまったくの余談だけれど、白内障という症例というか、その比喩的な使用の系譜学を構想するとすれば、間違いなく事例として取り上げられるのはモネになります。とりわけ、晩年のジヴェルニーで制作された太鼓橋の連作における形態認知の困難がこの白内障的視野と結びつけられるというきわめて雑駁な記述がありますが、これらの作品でも、光学情報は複雑に分節されています。

O 白内障はわれわれの年齢になってくると身近な深刻な問題ですが、形態認知ができなくても絵は描けるということですね。つまり形態と結びつけられないとき、より一層、網膜が感受している実際の情報=光の布置がより正確に観察されうる。ピンぼけ写真をそっくりに写実するのと似て。概念があるとそれを補正しようとしてしまうから、その光の状態をそのまま観察することが困難になる。ところが先ほどから話したモネの問題は、これがまったくの偶発的なものではなく、そこになんらかのパターン=分節を拘束しているものがあることを発見して、それが単一でなく、複数重なりあっているということを見ていた、というところがある。でなければ、あのような絵にならない。つまりあの絵はただモネの網膜に映った視覚そのものを絵に移し替えたのではなく、また、ただ平面上に偶発的に色斑が散蒔かれているのではなく、われわれ鑑賞する人間が見ても、ある布置の傾向、パターンが読み取れる。平面ではなく空間、ボリュームなどなどが見てとれるということです。

M そう、この傾向性が空間を形成しえている点に注目すべきだと思います。ここで、モリヌークスの問題群との関係で、そして、いまの君の展開のもとに、もう一度モネ/セザンヌの問題を組み立て直せるのではないでしょうか。美術史が繰り返し取り上げる凡庸な挿話は、脳髄と眼という二つの領域の混成態として絵画を思考しようとするセザンヌにとって、モネは眼にすぎない、たとえ素晴らしい眼であるにせよ、という言明をモネ批判として理解することです。実際、ここで、セザンヌにとっての「奥行き」という概念──正確にいえばセザンヌ自身というより、メルロ=ポンティ的な理解ですがー、もしかりに、これを距離概念の不在、触覚的な認識の欠如という二つ徴候に結びつけるとすれば、まさしくモリヌークス問題がここで再演されていることになります。

O 僕はモネに奥行きの感覚がないとは思えない。反対に彼の奥行き感覚、空間認識はきわめて凡庸な奥行きに基づいていて、白内障になってもそれは変わらなかった。それでもその奥行きがもたらす矛盾、破綻を捉えているから、モネは偉大だといえるのですが。ところがセザンヌを考えるとき、考えるのはいわゆるクロスモーダル知覚というか、クロスモーダル知覚というのは実際、モリュヌー(モリヌークス)の延長として語られることが多いようなんだけど。クロスモーダルというのは文字通り、複数の感覚(つまり視覚とか聴覚とか触覚とか)の複合として得ている感覚みたいなもので、それらの感覚の配分の強弱が変わったり、その一部が欠けたりしても、一定の認識が成立する。共感覚といわれてきたものにも関わるけれど、共感覚みたいに統合点が得られるとも限らない。ところがこれが成り立つためには、ある情報の全体は決してえることができない、そうした全体を知覚することができない感覚のアマルガムがあるという前提がむしろ先に、知覚にあって、感覚はつねにその部分、部分、要所要所を選択的あるいは偶発的に知覚し、その複合的な、というか星座状の組み立て=これは可変的だけど同一性を保持するトポロジカルな図形みたいなものだけど、これで諸感覚を束ね、かつ分節しているということになる。まあ、僕はそう理解しているのだけど。

M 僕はクロスモーダルという概念を知らなかったのですが、たとえば、ライプニッツの微小表象というか、ごく小さな部分の詳細が把握できないとしても、あるざわめきを一つの統一体として把握できるとすれば、いわば、聴覚は君の言う同一性を保持する星座状の組み立てのさなかに身を置くことを示しています。ところが、きわめて多くの場合、視覚の行使はこの微小な個別的な多数性を形態に譲り渡してしまいがちです。だからこそ、たとえばモネの観察の実践は重要だと思います。たとえば、モネの晩年の作品は絶えざるざわめきのなかにあるとすら言えます。