2017年から展開されてきた「かがく宇かん」をめぐる研究会では、岡﨑乾⼆郎ディレクターを中⼼に「時間」と「空間」の関係について繰り返し議論され、プロジェクト名にも「く宇かん(空間)」が練りこまれている。

「かがく宇かん」=加賀+科学+空間×宇吉郎[*1]

そもそも、「アーカイブ(archive)」の語源は、ラテン語の「アルケー(arch.、ἀρχή)」にあり、物事の「始まり」「起源」や、決まりや秩序が⾏使されて「先頭に⽴つ」「⽀配」するといった意味が含まれる。さらに、ギリシア語で「政府」や「⽀配者たちの住居」などを意味する単語も由来する。⽇本語では「公⽂書」と翻訳され、複数形の場合は、「公⽂書保管庫」として資料が保管される場所を指す場合が多い。いずれにしても、アーカイブとそれが保管される場の関係性はアーカイブ制度とその価値を形成してきた。

⼀⽅、近年は「公⽂書」よりも、カタカナで表記される「アーカイブ」の概念とその利活⽤が多様になりつつある。それは、かつて特定の場(公⽂書館や博物館、図書館など)へ⾏かなければ閲覧できなかった資料が、インターネットの台頭でアクセスをよりオープンにする機運が⾼まったことが⼀つの要因として挙げられる。さらに、個⼈が動画共有サイトや各種SNSで写真や映像を簡単にアップロードできるようになり、さまざまな記録の共有と再⽣(閲覧)のスピードが早くなった。そのことは、ある出来事が再評価される時間軸が多様になったという点で、資料の解釈や価値付けに⼤きな影響を及ぼすに違いない。

「かがく宇かん」で構想されるアーカイブセンターでは、物理学者の中⾕宇吉郎と考古学者の中⾕治宇⼆郎の資料が中⼼になることが想定される。もちろん、それらの資料は、しかるべき⼿法で収集・整理・保管され、利活⽤が期待される。⼀⽅で、現在にも影響を与え続ける彼らのグローバルで学際的な活動に呼応するような、過去でもなく未来でもなく、「異次元の接合点」[*2]になる中⽴的な空間を形づくる枠組みとなるものが、「かがく宇かん」に求められるアーカイブセンターなのではないかと考える。このようなアーカイブセンターについて、いくつかの事例を挙げながら考えてみたい。

「今⽇、『アーカイブ』という語ほど不確かで、明瞭ではないものはない。」[*3]と、哲学者のジャック・デリダは1995年に述べた。さらに、アーカイブは「われわれの視界を乱し濁らせるものであり、⾒ることと知ることを妨げるものだが、不鮮明で当惑させる事件の混乱」[*4]と、閉鎖的で古典的なアーカイブのあり⽅に対して批判する。1990年代の半ばといえば、Windows 95の発売と同時にインターネットの⼀般普及が急激に進んだ、いわゆる「インターネットインパクト」の時期である。⽇本ではデジタルアーカイブという⾔葉が聞かれるようになり、マルチメディアやランダムアクセス、ハイパーリンクなどが話題となり、本や図書館の危機のようなことが真剣に議論された時代である。

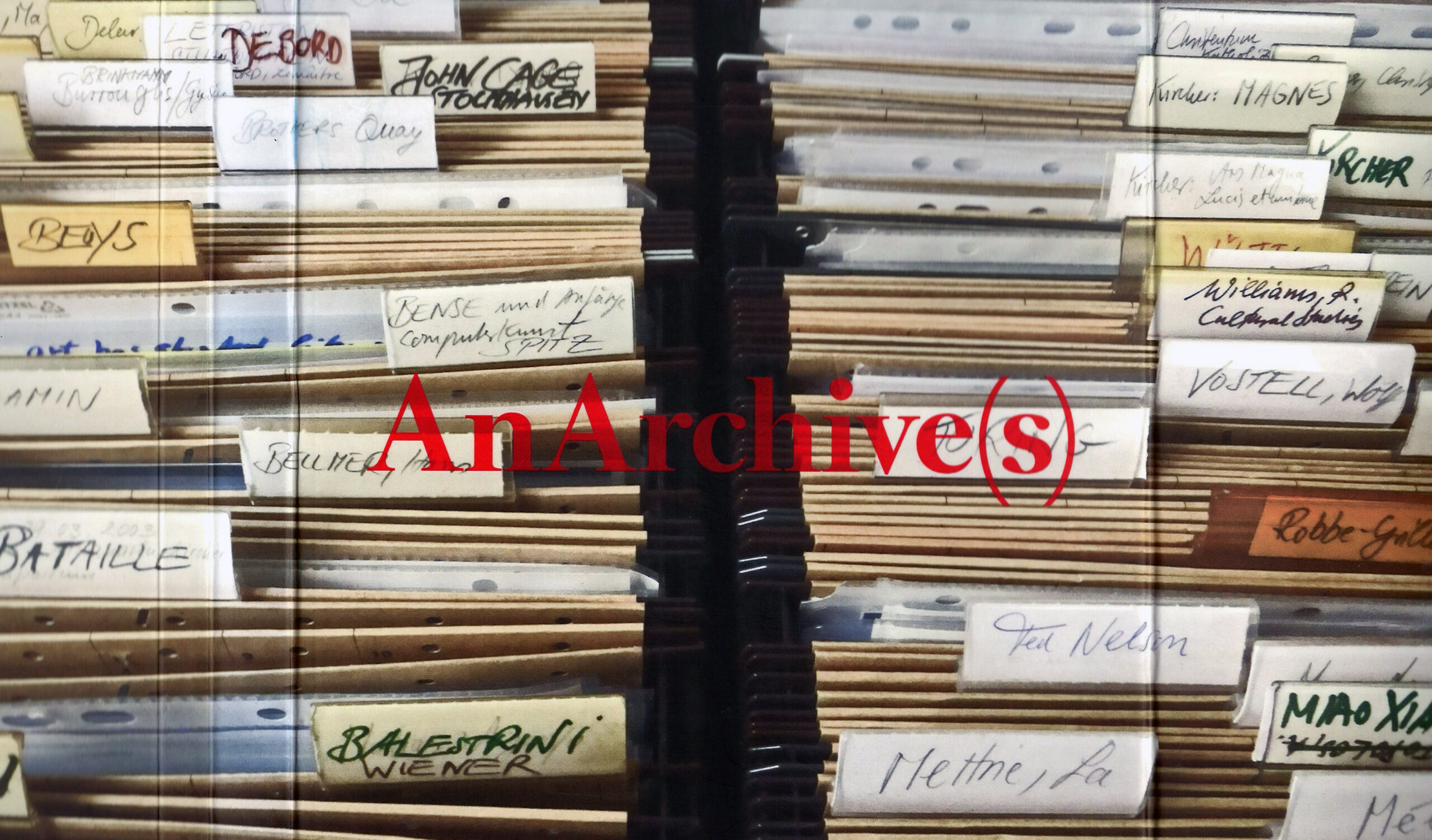

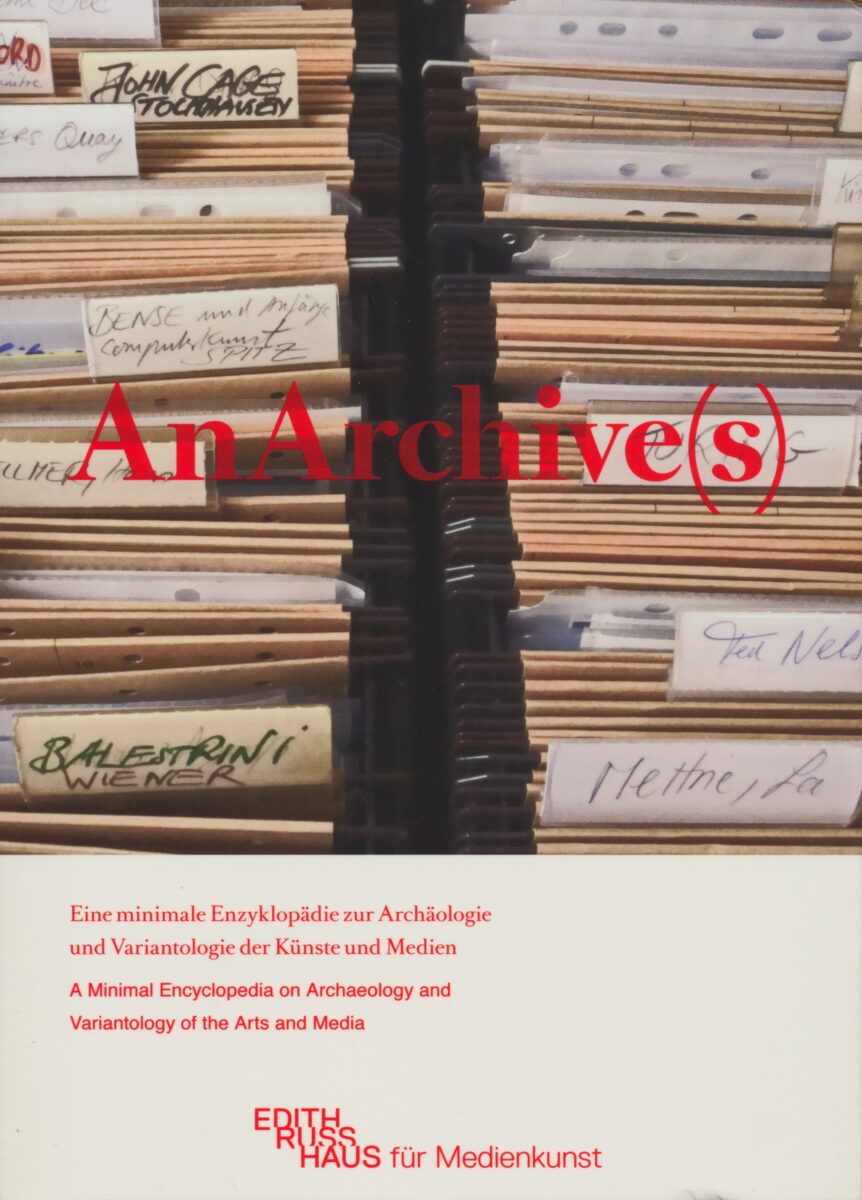

デリダがアーカイブ制度とその権威性に懸念を⽰す講演を⾏った20年後、メディア考古学者のジークフリート・ジーリンスキー(ベルリン美術⼤学教授)は、新しいアーカイブ編成と活⽤に対する概念を「AnArchive」という⾔葉で表現した。2010年代中頃は、インターネット上では「ホームページ」よりも、Instagram、Twitter、FacebookやYouTubeなど新しいオンライン・プラットフォームに⼈々が訪れ、個⼈がテキスト、写真、動画をアップロード/共有することが⽇常になった時代である。

ジーリンスキーによれば、秩序と統率の上に成り⽴つ「アーカイブ(archive)」に、否定する意味を持つ接頭語「an-」を付与することによって、その強固な構造によって繋ぎ⽌められているアーカイブを解放させることが「AnArchive」という⽤語に込められている。それは、いわば、選ばれた⼀つの⼤きな歴史の塊として積み上げられてきた資料を、組織的なしがらみから解放し、想起と忘却の両⽅が許される「オルタナティブな活動」[*5]であると定義する。当然ながら「AnArchive」には、「無政府(主義)」や「無秩序」を意味する「anarchic」や「anarchy」という単語が意識されていると考えて差し⽀えないだろう。

ジーリンスキーは、解放されたアーカイブとそれをめぐるあらゆる活動を「AnArchive」と呼ぶ。その実践の結果、⽣み出される副産物は、「異質な⼈々との経済圏(共同体)」[*6]であると指摘する。とりわけ、アーティストや作家たちはアーカイブから無限にミクロな物語を紡ぎ出す。それらの活動は、ある共同体を牽引するための消費・循環活動のようなもので、他の共同体と差別化するための権威付けなどの必要はない。そのことは、強い歴史として排他的な⼀つの物語を語るために使われてきた権威的なアーカイブ制度とは正反対のアプローチといえる。

彼が提唱する「AnArchive」活動は、YouTube、InstagramやFacebookなどで⼀部実現されているように思う。これらのSNSでは⽇々、個⼈がそれぞれの関⼼とタイミングで情報を投稿する。その膨⼤な情報は蓄積されるというよりは、⼈々の間で消費され続けられる。⼀時的な流⾏が発⽣する場合もあるが、特定の⽂脈が⽣まれづらい環境である。また、筆者にとってSNS上での興味深い現象は時間軸の混乱である。例えば、昨⽇の投稿が数⽇後に誰かの「タイムライン」で表⽰されると過去が未来の情報として共有される場合がある。これは、もはや地球上の時差というレベルではなく、⼀直線でも⼀本でもない時間軸が⼊り乱れている。過去・現在・未来がかつてないスピードで回転している、と⾔い変えることができるかもしれない。「AnArchive」は、このような現象と親和性が⾼い活動だと考える。

もちろん、従来のような形でアーカイブ編成と管理することが適切な資料は変わらず存在する。⼀⽅で、ジーリンスキーは個⼈レベルが利活⽤できるアーカイブ編成の形を模索し、いわば、アーカイブ活動がカバーすべき資料体の拡⼤とその⺠主化を訴える。そして、ある共同体における多様な構成員を結びつける役割としてのアーカイブと、それが導くであろう「再帰または新たに獲得した現在としての過去」[*7]について展望する。これは、冒頭で提⽰した「異次元の接合点」へつながる考え⽅だと思われる。

⼤阪に拠点を置く「NPO法⼈記録と表現とメディアのための組織(remo)」によるいくつかのプロジェクトも、「AnArchive」と同様に新しいアーカイブ活動の試みである。個⼈の記録に着⽬したプロジェクト「⼈類の営みのためのアーカイブ」、通称「AHA!(Archive for Human Activities)」では、⽂書ではなく8mmフィルムや写真を中⼼に扱うことによって、「時間的/空間的な隔たりを前に、イメージはどのように働くのか」[*8]という問いを追求する。

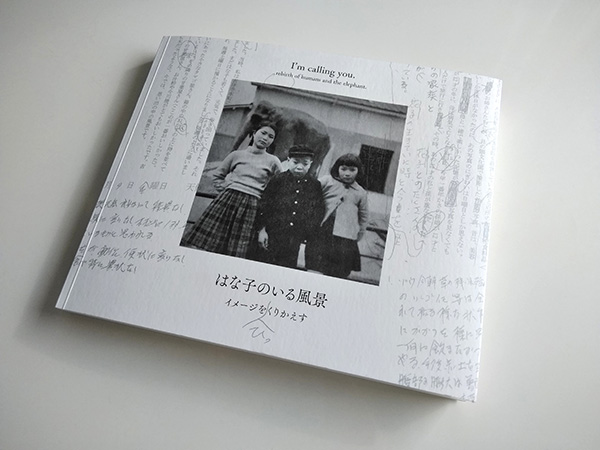

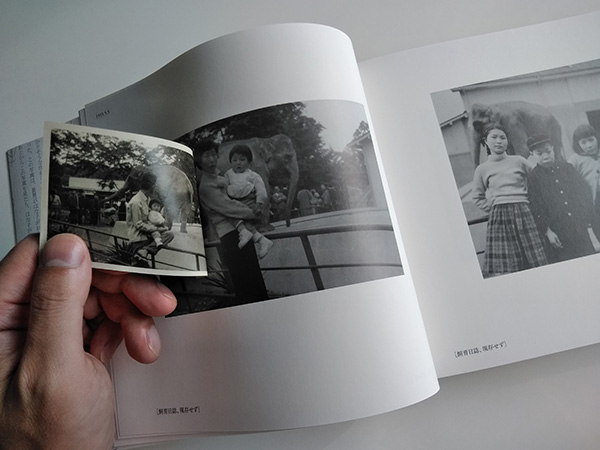

例えば、戦後初めて⽇本へやってきた象の<はな⼦>の記録が、武蔵野市内の家庭で多く発⾒されたことをきっかけにして、<はな⼦>が「全く関係を持たないと思われた様々な⼈同⼠をつなぎ合わせる結節点となることに着⽬した」プロジェクトを実施する。その成果として、武蔵野市⽴吉祥寺美術館で展覧会「コンサベーション_ピース:ここからむこうへ part B はな⼦のいる⾵景」(2015年)が開催された。展覧会カタログの「はな⼦のいる⾵景:イメージを(ひっ)くりかえす」には、多くの異なる場(家庭)で保管されてきた、ややピンボケした<はな⼦>が背景にいる写真[*9]が掲載されている。寄せられた概要テキストからは、多くの⼈々によって切り取られた時間が集積したアーカイブに対峙するAHA!の姿勢が読み取れる。

写真と⾔葉を(ひっ)くりかえす。

⼈と象を(ひっ)くりかえす。

私たちとはな⼦を隔てる溝を(か)たどる時、

そこに(逆)再⽣される瞬き、はな⼦のいる⾵景。[*11]

さらに、「断⽚が繰り返し組み⽴て直され、記録の意味内容が常に更新されていくことを意図している」[*12]とあるように、アーカイブによって<はな⼦>の歴史的な存在を讃えるのではなく、むしろ、現在進⾏形で<はな⼦>の新しい存在意義を創造し、現在に⽣きる⼈々とつながる接点を⾒出している点が興味深い。

「⽳アーカイブ:an-archive」プロジェクトは、映像記録できるパーソナル・メディアに着⽬し、昭和の世⽥⾕を映した8 ミリフィルムをデジタルアーカイブする活動である。⽳アーカイブの「⽳」にはさまざまな意味[*13]が込められているが、いずれも「反アーカイブ的アーカイブ(an-archive)」[*14]につながるキーワードで、「他者の記録や記憶をとおして⾃⼰の視点やまなざしが獲得されること」[*15]に重点を置いている。筆者はとりわけ、「私たちの現在地が、過去を経由することによって再発⾒できる」[*16]ための<抜け⽳>という⾔葉から、離れた⼆つの点を結ぶ時空トンネルとして理解されている「ワームホール」を想起する。このように、もう⼀つの現在へつながる起点となるような過去を探索するアーカイブ活動は、ジーリンスキーが⽰した「再帰または新たに獲得した現在としての過去」と同様に、「異次元の接合点」としてのアーカイブセンターを⽰唆する。

かつて、「かがく宇かん」公開研究会において、岡﨑ディレクターは「データを蓄積し、それを解析し、仮説を⽴てるプロセスは研究所や実験室の概念であり、『かがく宇かん』プロジェクトのモデル」[*17]と述べた。仮に、「かがく宇かん」におけるアーカイブセンターを「異次元の接合点」として機能させるためには、中⽴的な記憶装置としての保管庫(アーカイブズ)に、その記憶へゆさぶりを与える実験室の併設が求められるのではないだろうか。それは、いわば時空間を研究するための実験室と⾔い変えることもできる。宇吉郎の研究対象であった雪や雪氷、治宇次郎が古代へ向けた眼差しは、いずれも、時間と空間にまつわるものだと考えることもできる。

さらに、同様に、岡﨑ディレクターが「シンギュラリティ(技術的特異点)問題」に⾔及し、⼈間が基準としてきた理論枠をバージョンアップするために⼈間を再定義する必要性に迫られていることを強調した[*18]が、アーカイブをめぐる記憶や時間の流れに対峙する感性の問題は⼈間の再発⾒にもつながると考えられる。アーカイブは過去を強化するためではなく、現在と未来を軽やかに創造する可能性に満ちている。もし、「かがく宇かん」のアーカイブセンターが実現されれば、無数の異なる時空間と⼈々を接続することによって派⽣する、現在と未来を展望するための場になるのではないだろうか。