公開研究会「かがくとくうかん / 際だつチカク」に関連し、E.A.T.ディレクターのビリー・クルーヴァー氏が、「Island Eye Island Ear 」について中谷芙二子氏に行ったインタビュー(1978年11月24日)を新たに翻訳しました。

翻訳:中井 悠

Q 島で何をするのかを説明してください。

A 私は三日間かけて島の特徴を研究し、それが1000年前にどうあったか、そして今から1000年後どうあるかを想像してみました。私は島の現在の経験を超えたところで経験することができる様々な特徴に、人を敏感にさせたいんです。つまり今の紅葉だけではなく、無時間的な特徴や、とても長い時間をかけて変化する特徴、たとえば風が島の輪郭に反応する仕方や、木が風によって曲げられる仕方のことです。

雲や霧を導入することで、私はこうした島の様々な特性を、人が単に視覚的だけでなくすべての感覚を通じて経験しやすくなるような状況を作り出したいんです。霧は単に島の見え方を変えるだけでなく、その中での動き方をも変えます。また木や地形は、霧と風との関係において新しい役割を担います。私は人が環境に対するステレオタイプな反応から抜け出し、いつもとは異なる仕方で経験できるようにしたいんです。

Q どのように雲が起こるエリアを選んだのですか。

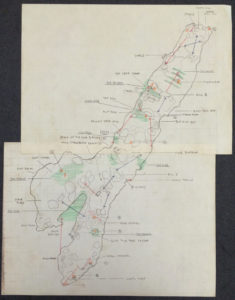

A じつは、もし理想的な条件が整えば、自然の霧が発生し、そこにとどまることができて、霧に覆われていたであろう場所を選んだんです。水の流れが川になって谷を作るように、時間と共に輪郭が変化していくことも少し考慮に入れました。そして崖の上から霞を落としたり、地形の目立った特徴を強調することも試みました。

Q なぜ雲や霧を媒体(medium)として使うのですか。

A 私が雲や霧を好きなのはそれらがとても敏感な媒体だからです。霧は環境にとてもよく反応するので、自然が作品作りに協力します。アーティストの考えをある特定の形に投影して、木を掘ったり、鉄を形どったりする伝統的な彫刻とは違うのです。そのような彫刻は普通、自らの環境に反応したりはしません。それに対して霧は絶えず自らの環境に反応し、その環境の特徴を露わにしたり、隠したりします。霧は見えるものを見えなくし、見えないもの、たとえば風のようなものを、見えるようにします。

Q なぜ科学的に生成された雲ではなく、純水で作られた雲だけを使うのですか。

A 霧を外から見るだけではなく、人々に霧の中に入って経験してほしいからです。あと、自然の水、純水を扱う方が断然気持ちが良いんです。

Q あなたもデーヴィッドも自分の作品が自然を露わにする(revealing nature)と言いますね。それはどういう意味でしょうか。

A 雲や霧は、たとえば周囲の空気や、風の動き、土地の輪郭など、隠されているか、他の特徴に比べてそれほど明確ではない自然の特性を物理的に露わにします。私は霧を人々が自然の中に存在するものにもっと敏感になれるための手立てにしたいのです。自然が自らを露わにしてほしいのです。

Q あなたはこの作品が自然をどう保護するかについての経験を与えるとも言っていますね。

A アートが日常の態度に与える効果と、茶道が日常生活に与える経験の間には平行性が見られます。茶道はアートだと思うんです、日常的な事柄の理想化されたかたちですから。それはお茶を入れるもっとも美しいやり方であり、それを全身で体験することで茶道の知識と経験を日常生活に持ち帰れます。ある物事を行なうもっともバランスの取れた仕方を学ぶことで、他のこともできるようになります。身体のコントロールが身につくからですね。この身体の動かし方に関するスキルは失われません。たとえ手に茶碗を持ってジャンプしても、まだ溢さずにいられるんです。

それと同じ仕方で、自然を自分自身の身体をもって経験すると、その経験の性質はあなたの中に本当にとどまります。それは言葉で何かをするように言われるのとは違います。私は人は自然を保護しろ、壊すなとずっと言われていると思うんです。そしてそれは触れるなということになっていく。そのことで自分の経験から自然を排除してしまうわけですね。もう自然と関わることがなくなってしまう。そうすると自然それ自体と向かい合うとき、どのように関わればいいのか分からなくて、意図せずに破壊してしまう。それは無知によるものです。

私は人々が自然と物理的に関わることができる状況を提供したいんです。私にとって自然とは美的な対象ではありません。しかし美は、人が自然との間に築く関係に宿ります。この関係を通じて、人は自然を保護する選択を下すための直感的な知恵を得ることができるんです。私が作り出す霧や雲と関わるとき、その経験は自然に関わるその人の個人的なシステムの一部となります。それは霧や自然に対するその人の将来の関係に影響を与え、周囲の自然的なプロセス、地質学的なプロセスにさえ、もっと敏感にさせるんです。

Q ボルダー島の特徴で興味深いところはどこでしょうか。

A はじめて見るときはそれほど面白くはなかった島ですね。なぜなら非常に分節化された環境だからです。しかし、島を歩くたびに新しい何かを見つけました。だから気に入っています。私はもっといろんな性質をそこで人が見つけることの手助けとなるいくつかの特徴を分節化、もしくは強調したいです。

Q あなたはボルダー島のコンピューターを使った三次元モデルを作りたいと言っていました。それはなぜですか。

A それはある意味で先ほどの質問と同じことですね。島を三次元でいろんな角度や方向から見ることで、その島の特徴をどのように分節化するか実験することできるんです。そうすると谷や山がもっとよく見えるし、霧がどのように落ちていくかについてもよりはっきりと見えます。コンピューターによる三次元のドローイングを使えば、島の訪問者が見る霧のパターンのもっと良いグラフィック・プレゼンテーションができるんです。

Q 雲は島の他の視覚的要素や音響要素とどのように関わるのでしょうか。

A 音とどう関わるかはまだわかりません。まだ実際に試したことがないけれど、前に霧の環境を作ったとき、フルートや他の楽器をその中で演奏した人たちがいて、それは霧がない状態での音の聞こえ方とは絶対に違っていたと思います。誰もが霧の中で聞く 霧笛 と、晴れた天気の中で聞く同じ 霧笛 の聞こえ方が違うという経験をしたことがあると思います。水滴は音を吸収するので、こもったような感じになります。何が起こるのか見るのが楽しみです。

私はテニスコートを霧で埋め尽くすので、日中のあいだそこで凧を飛ばす人は霧の中に姿を消していき、霧の中で動き回り、凧は霧の湖の中から出てくるようになると思います。夜になったら光を持って霧の中を歩けるかもしれません。光を持って歩く人の動きが自然にダンス・パフォーマンスになるんです。

Q 他の視覚的要素を用いたりしますか。

A 何かを霧に投影しようと思っていますが、それは大地に落ちていく雪か、人々が動くときの記録でもいいです。そして人々が霧の中を歩くとき、実際にそうやって歩いている人とそこに投影された動く人のイメージが混ざり合って、どちらが本当の人間でどちらがイメージなのか見分けることができなくなると思います。

Q 自然環境にテクノロジーを持ち込むことについてはどう感じますか。

A 私の雲あるいは霧の彫刻は自然の抽象化ですが、それは実人生に可能なかぎり近い抽象化です。私は人工物、自然から切り離された「芸術作品」を作っているのではありません。私は自分の作品が、人生の自然なプロセスとできるかぎり同じであると見られたいんです。もし霧を形成するのに必要な大気の条件が、望むときに、つまり人がそこにいるときに、手に入るのであれば、テクノロジーを使わないでおくでしょう。テクノロジーの助けを借りて作っているのは霧のためのこうした理想的な条件であり、そのような条件を時空間的に凝縮させることなんです。

理論的に言えば、時間とともに、これは地質学的な時間ということですが、世界のあらゆる場所において自然の霧が存在することが可能なわけです。テクノロジーを使用することで、島の地質学的な進化から、ある特定の時間の断片を提示することができるようになります。

Q 雲に関心を持ったのはいつですか。

A 私は以前、雲の絵を描いていたんです。そのころは画家であり、雲を扱った絵を描いていました。そしてある時点で、もっと直接的な、経験に重点を置くアートを求めるようになりました。絵ではそれができなかった。私はメディウムとしての絵画に不満を抱えていて、人間であれ動物であれ、自然の多くの形態の変化を引き起こす温度差を扱おうと思いはじめたのです。そこで下にヒーターを置いた皿の上で、ドライアイスの雲を作りました。つまり温度差を通じた形態の変化に取り組んだんですね。ペプシ館の雲は、さらに経験に重点を置いた彫刻に向かっての次の一歩でした。