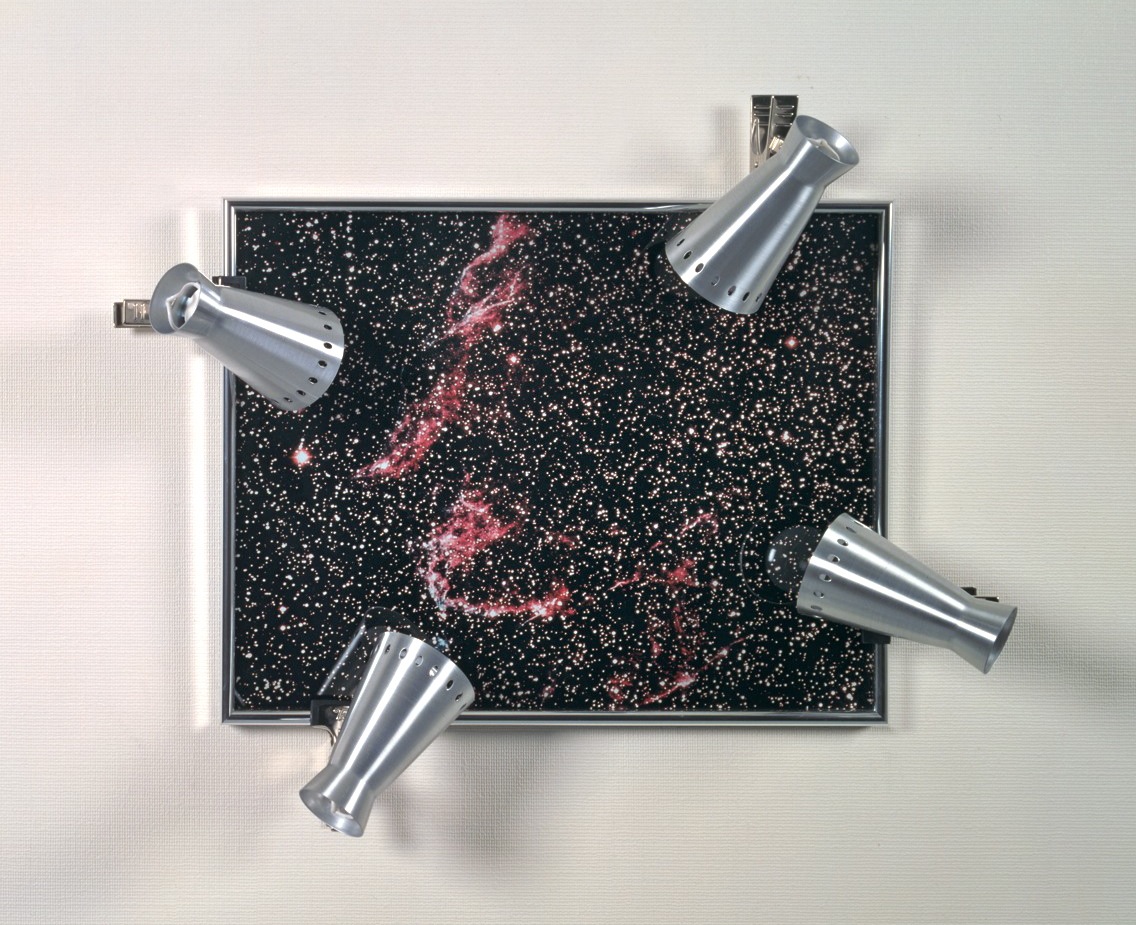

『レ・コスミコミケ』より

イタロ・カルヴィーノ

米川良夫 訳

早川書房 2004年ある夜、わしはいつものとおり天体望遠鏡で観測を続けておった。すると、一億光年の距離にある星雲から一本のプラカードが突き出ているのに気がついた。それには、《見タゾ!》と書いてあった。わしは急いで計算をした。その星雲の光は一億年かかってわしの目に届いたのであり、またむこうではここで起きたことを一億年も遅れて見たわけなのだから、彼らがわしを見たというその瞬間は二億年以上前のことでなければならないわけだった。

─中略─

…要するに、どんなことであれ明言を強いられるようになるまでに、あの小宇宙から見たものが何だったのか、また何を見なかったのか、正確に知っておく必要があったし、そのためには、 例えば、《スッカリ見タノカ、チョットダケカ?》とか《本当カ?ナラ、ワシハ何ヲシテイタ?》 とかいう類の立て看板で逆に訊き返して、それが彼らの目に届くまでの時間とそのまた返事が見えるまでの同じだけの長い時間を待って、その上で必要な訂正を行うより他にやりようがないというわけだった。それでもう二億年、いや、さらに何千万年余計にかかってしまう、 つまり視線が高速で往復するあいだに、宇宙はさらに遠くへと逃れ続けてゆくのであって、したがってあの星雲もまたわしの目に見えているあの場所にはもはやなく、さらに遠いむこうにあるのであって、わしの立てカンの視像はそのあとを追いかけてゆかなければならないのだった。要するに、それはやたらと間延びのしたやり方であって、ことが起きてから四億年以上もたったのちに、一刻もはやく人々の記憶から消し去ってしまいたいと思っている出来事を否応なく蒸し返し議論させようということなのだ。

わしの前に提示されていた最良のやり方は何喰わぬ顔をしていること、彼らの知るところとなったとも考えられるその事実の効力を最小限におさえておくことだった。そこで、急いでわしはうんと目立つようにプラカードを突き出してやったわけだが、その上にはただ《ソレデ?》 と書いただけだった。もしもあの星雲の連中が《見タゾ!》の立て札でわしを窮地に追い込むことができたと考えていたのなら、わしのこの冷静さは彼らを驚かせ、この事件にあまりかかずらうべきでないと思い込ませることになるだろう。

─中略─

こういった不安な心理状態で、わしは毎晩、望遠鏡で四周の空を眺め続けていた。と、二日後の夜、一億光年と一光日の距離にあるまたもう一つの星雲に、《見タゾ!》というプラカードが立っているのに気がついた。これがやはりあのときのことを言っているのは無論だった。 何とかして隠し続けておこうとして来たことが、こうして、ただ一箇の天体からだけではなく、 宇宙のまったく別の方向にある他の天体からも発見されてしまったのだ。しかも、それだけではなかった。その後は夜ごと、つぎつぎと新しい星雲から新しいプラカードが《見タゾ!》の 文字をしるして掲げられるのをわしは目にしたのだった。距離を計算するたびに、彼らが見たというその瞬間はきまってあのときのことであるとわかった。これらの《見タゾ!》の一つ一つに、わしは《ア、ソウ!ヨロシク》とか、《大イ二光栄デス》とかいうような慇懃無礼、あるいは《イヤハヤ、何ト!》とか、《モウイイヨ、コッチダヨ!》とかの挑発的な厚顔ぶり──といってもつねに距離を置きながら──をしるしたプラカードで応答することにしていた。

事実の論理はある程度の楽観的な展望をわしにゆるしていたとはいうものの、あの《見タゾ!》というのがすべてわが人生のただ一点に集中していることは、たぶん天体間視界の特殊な条件による偶然の一致に過ぎぬものではあろうが(唯一の例外は、ある天体からやはりその同じ日付に照応して、《何ラノ事故モ見エズ》というプラカードがあらわれたことだけである)、 まことに居ても立ってもいられないという気もちにさせられる事実だった。

これは、言ってみるならば、これらの小宇宙のすべてを包括する空間内をたえず光速で拡がり続ける球体の内側に、あのときわしが行ったことの視像が投影されているというようなものだったのだ。つぎつぎにその球体の表面に位置する天体上のそれぞれの観測者たちは、こうしてつぎつぎにあのときの出来事を見ることができるようになるというわけだった。そして今度 はこれらの観測者たちの一人一人がそれぞれに、やはり光速で拡がりつつその《見タゾ!》というプラカードの文字を周囲に投影してゆく球体の中心であると見做され得るわけだった。しかも同時にまた、これらの天体はすべてそれぞれの距離に比例する速度でたがいに遠ざかりつつある星雲に属しており、あるメッセージを受け取ったことを合図する観測者はすべて、第二のメッセージを受け取るまでにはすでに、ますますスピードを増しながらいっそう遠くへ離れていってしまっているのだ。こうしてやがては、わしを見た(あるいは、もっとわれわれに近い星雲の《見タゾ!》という立て札なり、もしくはもう少し離れた星雲の《見タゾ! 見タゾ!》という看板なりを見た)もっとも離れた星雲は、百億光年の彼方にも達しようというわけであ って、この限界を越えてしまうと、彼らは毎秒三十万キロメートルのスピードで、すなわち光よりも早く遠ざかってゆくことになり、したがっていかなる視像もこれに追いつくことができなくなるのだった。つまり、彼らはわしについてのあの一時的な誤った見解を抱いたままとなり、その見解はまたその瞬間から決定的なもの、修正することもできない、上告不能のものに、 したがってある意味では正しい、すなわち真実に適応しているものになってしまうという危険さえあったというわけである。

─中略─

こうしてわしは、ありとあらゆる小宇宙から、わしにとっては当惑と気まずさの塊りでもある新たな出来事にたいするコメントが送られて来る遥かな瞬間を──そしてもう研究ずみの返事を、ケースに応じた使い分けで、彼らへ投げ返して応酬できるときを──待ち焦がれながら暮らし続けているのだった。そのあいだに星雲のなかでも、わしの身の上をもっとも危うくしているものは、はやくもあの百億光年の彼方へとむかって突進し続けており、すでにその速さは、わしの信号がこれに追いつくにはその遠心的加速度にしがみつき、息せききって空間を駆け抜けてゆかねばならぬというほどになっているのだった。そしてついには一つ、また一つと、彼らはこの最後の地平の彼方へと消え去ってゆき、そのむこうにはいかなる可視的な物体も目に見ることはできず、こうして彼らとともに今や取り消し不可能となった彼らの見解も永遠にもち去られてしまうのだ。

もはやわしの力では変えることのできないこうした彼らの意見を思いやっていると、ふと安堵の思いに似たものが感じられるのだった。まるでそれは、あの気まぐれに記録されてしまっ た誤解にそれ以上つけ加えるものもまた取り除くものも、もう何一つなくなってしまった瞬間から、ようやくわしには平和が可能になるとでもいうようだった。すると、この暗黒の天球の外へ姿を隠した光線の、今は残映にすぎぬものとなってゆくこれらの星雲が、わしにかんする唯一可能の真実を荷っているもののようにわしには思われて、今はただすべての星雲がこの道をつぎつぎにたどってくれることばかりが、待ち遠しくてたまらなくなるのだった。